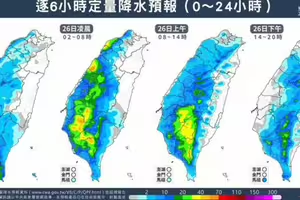

[NOWnews今日新聞] 堪稱台灣憲政史上前所未見、第一波的「大罷免」於今(26)日落幕,24名藍委,加上停職的新竹市長高虹安罷免案,最終結果「超乎預期」,除了沒能達成先前設定的關鍵「6席」門檻,甚至最後全軍覆沒、一席都未能拿下。這場由素人公民發起、訴諸「抗中保台」與「制衡國會」的大規模政治行動失利的結果,儘管短期內對民團與民進黨造成重大挫敗與士氣打擊,甚至對總統賴清德的領導穩定度形成潛在衝擊,但長遠來看,民間自發力量的政治啟蒙已然播下種子,未來或將在台灣政治土壤中萌芽茁壯。

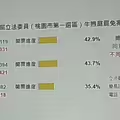

立法院目前各黨席次,國民黨共有52席,為國會最大黨、民眾黨8席、泛藍無黨籍有2席,民進黨立委則為51席。不滿傅崐萁帶領的藍白,在國會倒行逆施、毀憲亂政,一群自主公民在去年5月時掀起青鳥上街行動,進而醞釀罷免藍委。

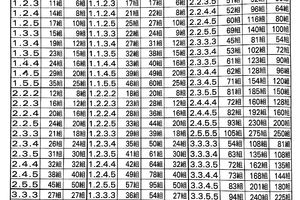

民進黨立法院黨團總召柯建銘,在今年1月率先宣告大罷免潮即將來臨,口號一喊出,引來不少黨內質疑聲浪。事實上,就連民進黨高層也不認同,不過,隨之啟動的大罷免連署聲勢卻一路勢如破竹、出乎罷團意料;通過第二階段的罷免案,更從原本推估的10席以內,不斷攀升到超過30席,使得本來在旁觀火的民進黨,頭也不得不跟著「洗下去」。

民團、民進黨淡化政黨色彩!仍敵不敵藍綠對決

投票前夕,綠營一直與罷團維持緊密關係,雖然一度傳出:罷團不滿民進黨遲遲未站出來,但最後「反共志工」曹興誠、民進黨秘書長林右昌盡釋前嫌,共同攜手站上「反共護台」戰線,民進黨也投入大量組織、資源,成為民團最強後盾,並以選戰經驗協助組織整合,整體作戰策略也逐漸明確,「空戰交由罷團主導,組織戰則由熟捻選舉的民進黨操盤」,雙方形成「分進合擊」的協力布局。

然而,罷免投票的結果卻顯示,「去政黨色彩」的策略,在結構偏藍、基本盤穩固的選區來說,並未奏效,縱然罷團努力以「抗中保台」為主軸,試圖超越黨派分野,號召中華民國派與台派共同加入行列,但藍營早已成功將戰場定義為「藍綠對決」,在高投票率與投票結構偏藍情況下,罷免票顯得勢單力薄。

柯建銘仇恨值高、團結十講不團結?

分析罷免失敗結果,綠營「仇恨值」最高的民進黨團總召柯建銘,屢屢失言,包含脫口稱「花蓮強震老天有眼」、刑法100條等爭議,都屢遭藍營攻擊,坊間更有「罷免成功後,柯建銘將成立法院長」的耳語,令部分選民反感。

同時,「要團結國人」的賴清德,在期間啟動國家十講,儘管府方否認與罷免有關,外界卻不埋單,尤其賴在演講中,談到「長毛象」、「雜質說」,甚至在定義歷史地位、談憲政架構上,都被藍白圍剿或大作文章,部份努力不但無助催票,反而陷入藍綠鬥爭。

民生議題壓倒抗中牌 普發現金奏效!

立法院三讀通過特別條例案,刪除撥補台電1000億,增加全民普發現金每人1萬元,行政院則稱還在研議,尚未決定發不發,行政團隊雖然數度強調普發現金會債留子孫,但民眾更關切是否能拿到拿到1萬元,該議題該如何解決,確實讓執政團隊陷入兩難,「怎麼解釋都不對」,也讓藍營得分。

對民進黨而言,此役不僅挫傷士氣,在野政營不斷將「反罷免」與「向民進黨與賴清德投不信任票」做連結,這都可能進而影響2026地方選舉布局。而賴清德執政期間,國會少數的困境未解,也讓其「完全執政」夢碎,未來日子裡依舊要面臨跛腳困局,還得面臨內閣改組的窘境;至於在立法院內,綠營將持續受制於藍白聯手壓力,行政團隊調整與政策推動難度只會更高,藍綠對立情勢也預料越來越嚴重、暫不停歇。

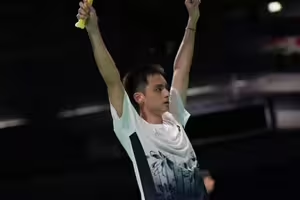

罷免失敗固然打擊罷團與民進黨,卻也讓民眾見識到公民運動的力量,即使沒能撼動立院版圖,這場素人發起的運動,仍可視為台灣民主運作的試金石,培養出一批覺醒公民,將在未來社會與政治參與中扮演關鍵角色。