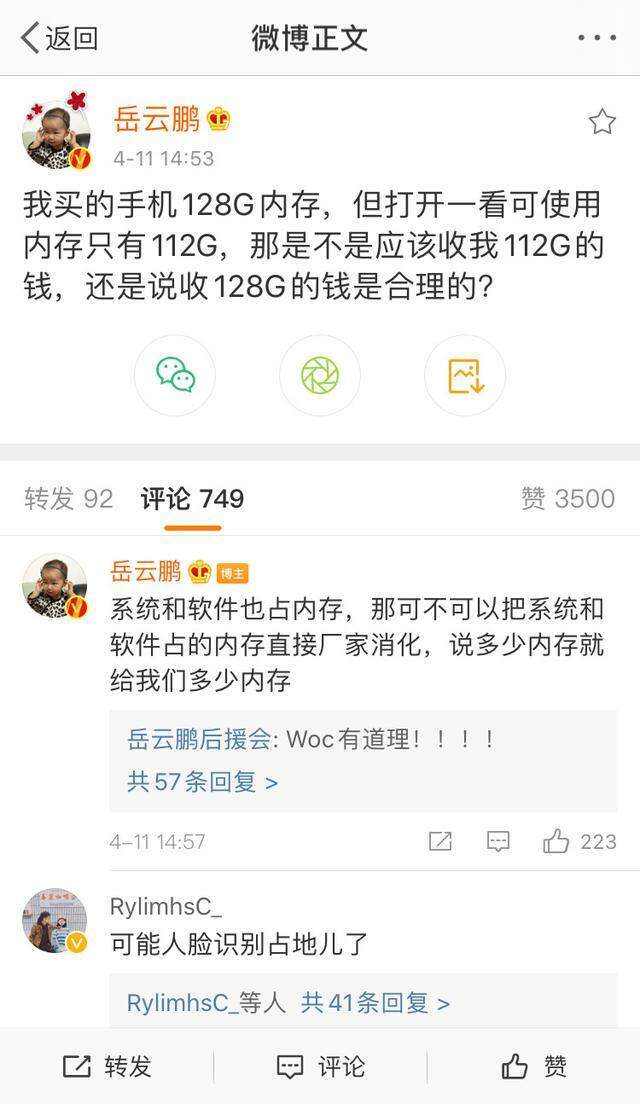

小嶽嶽又上熱搜了。這回不是因為表情包和段子,而是因為他的一段真心實意的吐槽:「我買的手機128GB內存,但打開一看可使用內存只有112G。」小嶽嶽疑惑,被「扣掉」的那部分內存,廠家是不是不應該收費?

關於手機標註內存和實際內存不符的爭議問題,實在由來已久。早在3G、4G時代,就有人發出過這個疑問。那麼,128GB的手機,實際只有112GB,是否算是欺騙消費者呢?

雖然你可能並不服氣,但很遺憾,99%這無法被判定為欺騙行為。不過,這個「缺斤少兩」的現象如此普遍,而且多年無法解決,背後到底是什麼原因?

其一,電子設備行業計算內存大小所用的單位,與手機廠商所用單位並不相同。在電子設備行業,內存大小是用Byte單位來衡量的,每1024KB進一級,但是手機廠商用的單位用的Byte,卻是每1000KB進一級。也就是說,硬體廠家用的是是二進位,但手機廠商用的是十進位。兩種換算方式的不同,使得容量在計算上相差了7.3%。

雖然這一差別看似不大,但隨著KB、GB不斷遞進,兩者間的誤差將呈指數級別擴大,最終就可能會造成巨大的,官方宣傳內存和實際內存間的「鴻溝」。

不過,就算扣掉了這7.3%的計算差距,手機內存的差距似乎也達不到小嶽嶽口中「128GB變112GB」這麼大。剩餘「消失」的內存又去了哪裡?這就要歸結到第二個原因了。

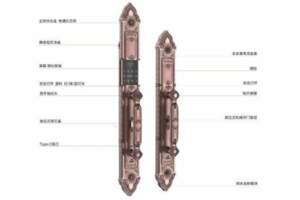

事實上,手機在出廠銷售給消費者時,已經提前預裝了很多軟體服務,比如微信、淘寶、支付寶、百度地圖App等等,這些也都是要占內存的。手機廠商宣傳的所謂128GB,指的是完全純凈、零預裝情況下的內存,實際情況中完全不可能做到。

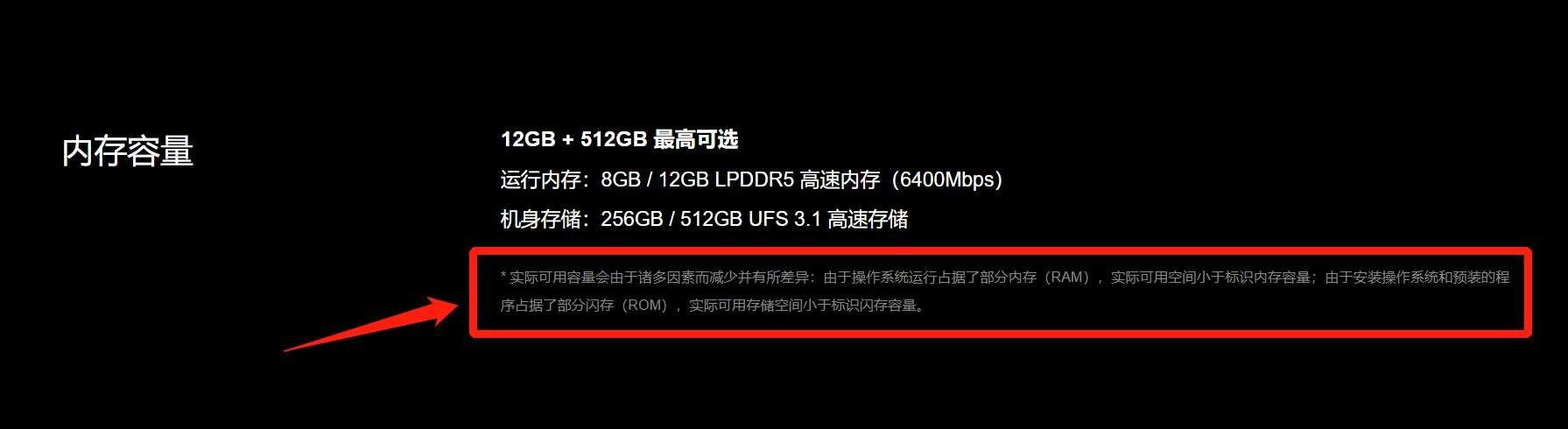

比如在小米11系列手機的官方宣傳頁面,在描述手機內存時,就有這麼一段注釋:「實際可用容量會由於諸多因素而減少並有所差異:由於作業系統運行占據了部分內存(RAM),實際可用空間小於標識內存容量;由於安裝作業系統和預裝的程序占據了部分快閃記憶體(ROM),實際可用存儲空間小於標識快閃記憶體容量。」

當然,這裡面可能也存在很多問題,比如很多廠商美名其曰「預裝軟體是為了方便消費者使用」,但實際上卻可能侵犯了用戶了選擇權、知情權。用戶在購買前不知曉手機預裝了部分應用,購買激活後卻發現這些應用不僅未經同意就已安裝,且還無法刪除,導致用戶白白損失了這部分內存,這種行為也著實可惡。

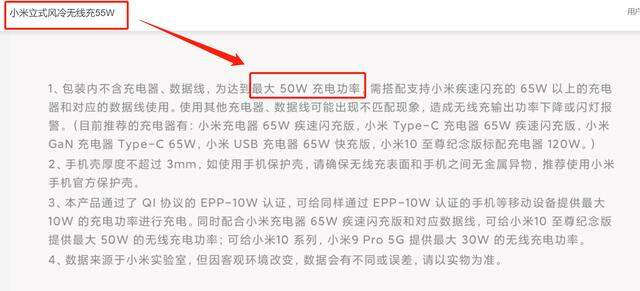

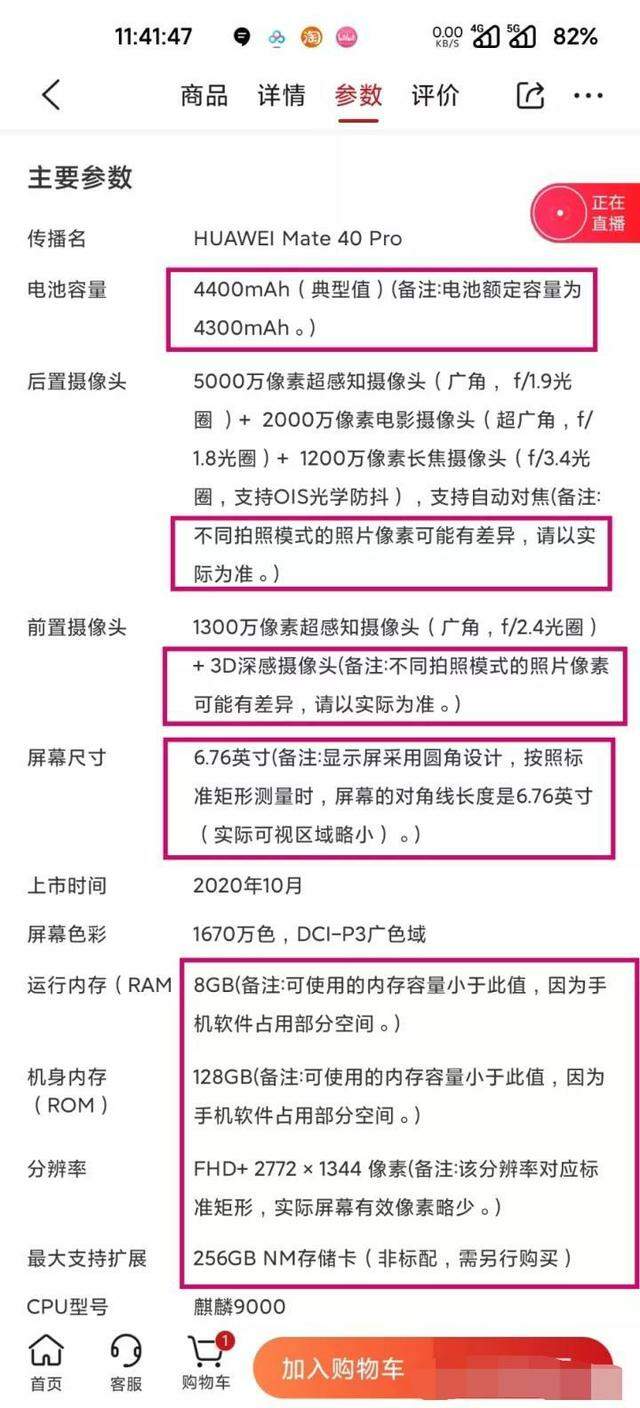

但大多數情況下,用戶其實根本沒必要糾結這些,也計較不清楚。你若真要較真,手機的電池、螢幕解析度甚至充電功率等「虛假宣傳」的情況或許更令人頭疼。比如,小米提供的風冷無線充,官方說法充電功率是55W,但由於從充電設備輸出到給手機輸入之間的損耗,手機實際充電功率只有50W;手機官方電量是4400mAh,但這只是「典型值」,實際用起來它可能只有4300mAh......這些情況還廣泛存在於電腦、智能手錶、智能家電等其他領域。

說真的,倘若真要計較,或許一年都不夠。

【記者】許雋

【作者】 許雋

【來源】 南方報業傳媒集團南方+客戶端

來源:南方+ - 創造更多價值