最近小孩控訴身體部位疼痛?

最近小孩變得特別易怒?

最近小孩經常睡不著或睡得特別多?

最近小孩的成績開始下滑,注意力不集中?

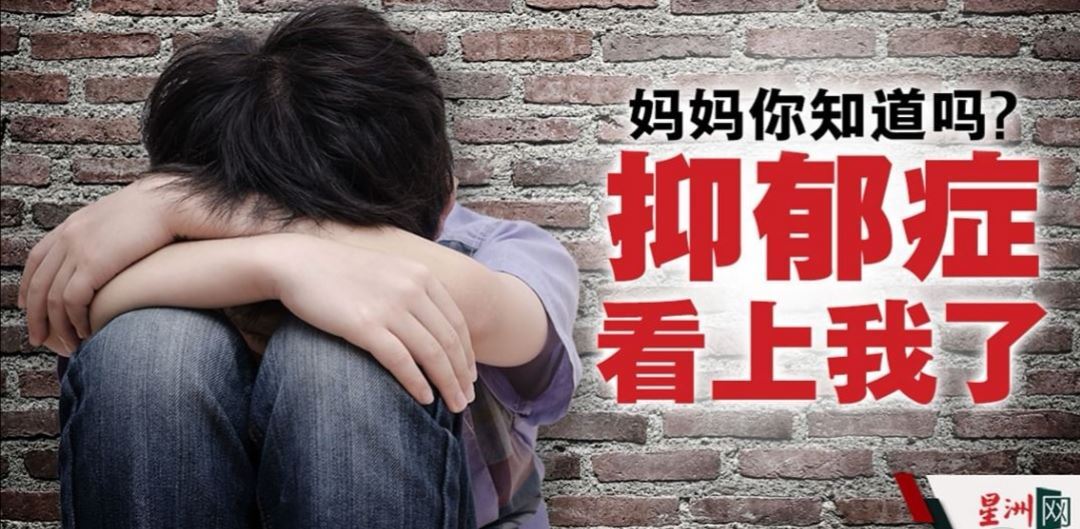

家長們要當心了,因為您的孩子可能被抑鬱症找上門。

攝影:本報 辛柄耀、林毅鉦

“趁父母赴親戚喪禮,15歲少年自縊身亡”;“肇意外退學受憂郁困擾,18歲少年跳樓輕生”;“求前女友復合被拒,17歲少年跳樓死”,這些新聞的標題是否也讓您無比痛心?這些孩子究竟面臨什麼樣的絕境,致使他們走上不歸路?

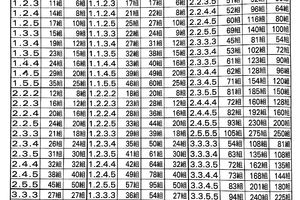

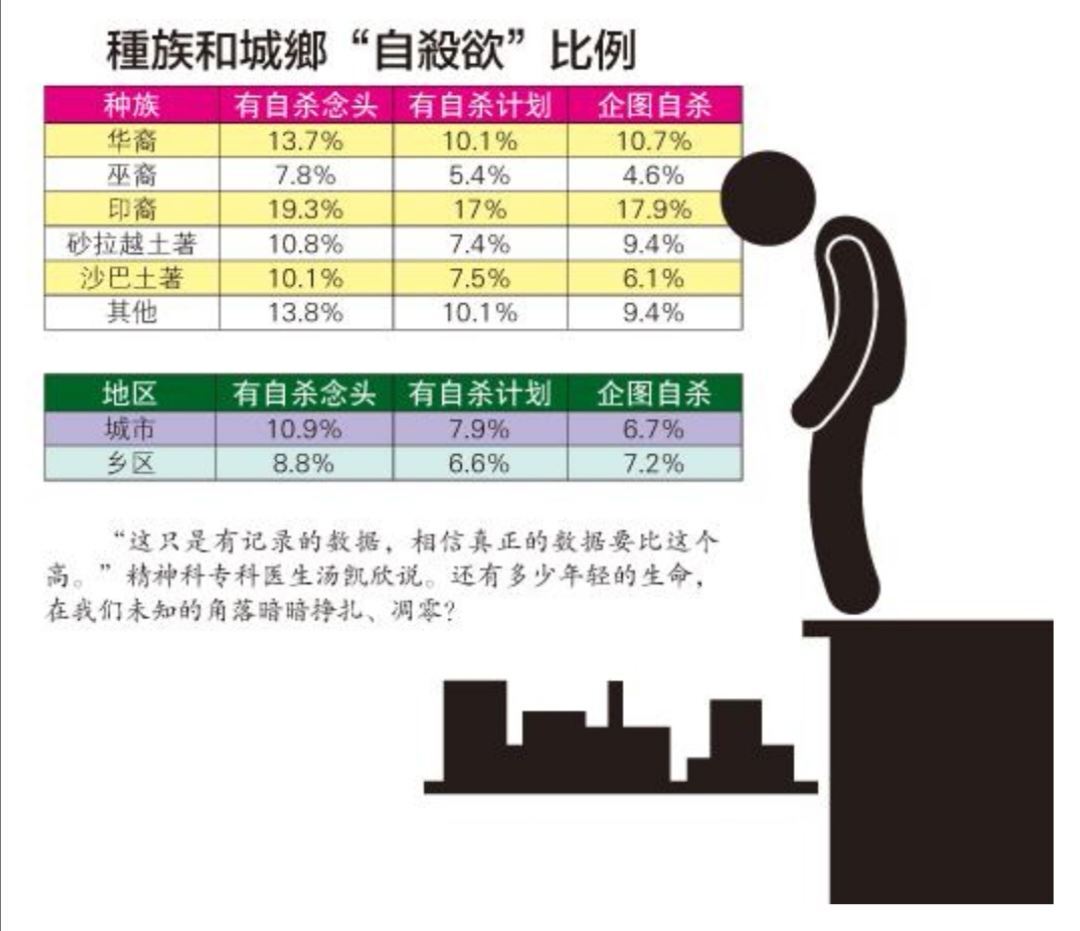

“自殺”是繼“意外”之後成為我國青少年致死原因的第二名,《2017年國民健康與衛生疾病調查》在全國各州學校針對17歲以下的少年抽樣調查,發現11.2%的青少年有自殺念頭,9%有自殺計劃,10.1%企圖自殺,當中又以初一的學生居多。

令人感到擔憂的是,這份調查也顯示2012年至2017年有自殺念頭的人數從7.9%上漲至10%;有自殺計劃者從6.8%增至7.3%;企圖自殺者則從6.4%上升至6.9%,這意味著欲自殺的青少年有逐年增加的趨勢。

其中吉隆坡(13.2%)、雪蘭莪(9.5%)以及霹靂(9.3%)3個地區分別是有自殺念頭、有自殺計劃和企圖自殺3個項目的榜首。

兒童悲傷情緒過長須多注意

精神科專科醫生湯凱欣提到,世界衛生組織預計全球10%至20%的青少年患有精神疾患,這些疾患包括成長中的障礙、心理或行為上的障礙,而最需要關注的精神疾患便是抑鬱症。

“從數據來看,4%至5%青少年就罹患抑鬱症。造成抑鬱症的原因很多,比如遺傳、生活上來自學業失敗、家庭問題或慢性疾病等壓力,都是因素之一。”

她指出,抑鬱症和壓力固然是青少年自殺行為的主因,但家族內曾有親人自殺的人群也有自殺的風險。

此外,青少年的生活發生改變亦有可能導致抑鬱症。臨床心理治療師李雯怡舉例,父母離異、家庭暴力,校園霸凌或因無法良好地適應新環境。

“悲傷是很正常的,但如果傷心持續很長時間而沒有得到處理的話就很容易得抑鬱症。兒童悲傷的表現則是無緣無故鬧脾氣,變得易怒。”

若這種情緒轉變超過兩個星期,加上有自我貶值的症狀(比如“我覺得自己沒用”、“我覺得我很醜”等等),這是情緒受困的現象,此時家長、老師或身邊的朋友就要特別關注了。

李雯怡強調,很多個案是從小事開始,這些小事沒有被處理,日積月累後一旦被某些事觸發,患者就會爆發,帶到醫院後就被診斷出有抑鬱症。

“抑鬱症不是突發的,而是長期累積情緒引發的。”

抑鬱症先見精神科還是心理治療師?

一般程序而言,當父母發現孩子可能罹患抑鬱症時,可先向輔導師或臨床心理治療師求助,倘若需要藥物的介入才會轉介到精神科。

“如果孩子的狀況不嚴重,我們會先以心理治療的方式為主。除非他的情緒無法穩定,我們才要用藥物輔助進行治療。”李雯怡說。

但是,由於馬來西亞醫院裡的臨床心理治療師不多,一家醫院可能只有1至2位治療師的情況下,順序就變成患者會先見精神科醫生,再由醫生轉介給治療師。

李雯怡建議父母每周專注陪伴孩子半小時2至3次,放下手機和工作,面對面跟孩子談談除了課業上的事情。

父母的關注夠不夠?

在物價沸騰、生活水平大大提高的現在,由一人負擔家計尤為艱難,因此絕大部分城市人都是雙薪家庭,早出晚歸更是生活的常態,父母變相減少關注甚至忽略了孩子。

湯凱欣說,“在《全國青少年健康調查》中發現,少於50%的青少年認為他們的父母並不清楚他們在閒暇時候會做什麼。然後,3個青少年中只有1人認為父母是理解他的。”

她建議,家長應多觀察孩子的情緒,當他們發現孩子的行為和心理上的問題已經超出正常就要尋求專業的醫生協助。

當孩子出現以下症狀,父母就要提高警覺:

●睡眠習慣開始改變,睡眠變多或少

●食慾變多或變少

●不再參與平時喜歡的活動

●愛鬧情緒,易發怒

●注意力下降,一般會反映在孩子的成績上,比如成績越來越差

●開始逃課/不想上課

湯凱欣說,旁人的支持有助患者擺脫抑鬱症,比如理解他們的情緒,聆聽他們的聲音和想法,不要急於給意見。

控訴身體部位無故疼痛

此時,父母可先帶孩子到一般診所讓醫生查看,如有需要,醫生將會轉介到政府醫院的精神科作進一步診斷、治療。

“憂鬱症是一種疾病,是腦部的醫藥問題,就像身體其他器官也會生病一樣。因此希望大眾能改觀,減少標簽化此類的患者。”

李雯怡建議,父母每周至少要有2至3次約半小時的優質陪伴,與孩子交流,聆聽他們的心情。

“陪伴不是只關注他們的功課和成績,也不是和他們坐在一起卻各玩各的手機。而是要問他們今天怎麼樣?”

同時也要多贊美他們的行為,不要讓贊美與成績掛鉤,另外少用嚴苛的口吻批評,以為孩子們建立抗壓力。

“如果因為他們做完功課就贊他們是好孩子,那是否就等於好孩子只等於做完功課?如果數學不好就責備他們笨也不合理,因為他們可能只有數學不好,其他科目不錯呢?父母可以說:你的數學比較弱,需要加強一下。”

其實換位思考,成人是否願意被頻繁問起:“薪水多少?”“加薪沒有?”,然後再以薪水多少衡量能力高低?

自殘成為校園“新潮流”?

臨床心理治療師李雯怡曾與幾名青少年患者交流,發現“自殘”在校園內漸漸形成一股風氣,有些孩子甚至向她透露,這是為了融入朋友圈。

“如果他們不照做,就沒有辦法參與到朋友群裡。”

她解釋,會選擇自殘的人們,其實是因為在這之前已嘗遍了各種紓壓的方式不果,情緒已經麻木,當他們在身上劃刀子,看見鮮紅的血液流出來,感覺到疼痛了,心中的壓力才會得到釋放,久而久之成為他們應對壓力的習慣。

“我問他們,難道不覺得痛嗎?孩子們告訴我:比不上心痛。他們是需要被聆聽和被關注的。”

多戶外活動減少抑鬱症幾率

兒童和青少年患抑鬱症的人數日漸增加,李雯怡認為這與大環境的改變有關。

“從前的孩子在放學後會在戶外與同伴玩樂,可是如今的孩子放學後要去安親班,即便回到家,父母也會顧及安全問題不讓他們出外玩耍。那孩子們只能靠電視或電子產品打發時間。”

另外,電視或電子產品亦會引發上癮或網路霸凌等一系列的問題,讓孩子們無形中缺乏自我調整的方式。

那當我們察覺身邊的人釋放出輕生的訊息時,我們該怎麼辦?

傾聽他,了解他們的情緒,可以問:“怎麼啦?”、“為什麼?”。不過,“不要這麼傻!我們不如去做別的事散心……”諸如此類的對話,對他們而言是一種打發,所以不要急於給建議。

在達到“同理”的階段後,展開持續支援,可以跟他們談談夢想和共同的話題或理想。

作者 : 葉洢穎(副刊記者)

文章來源 : 星洲日報 2019-05-02