提到陳喬恩,都知道她是偶像劇女王。

但她的另一個名號—— “裝嫩界女王”,你未必聽過。

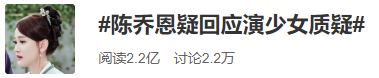

這不,最近又有人拿陳喬恩“裝嫩”說事了。

是這樣,在新劇《獨孤皇後》中,

少女獨孤伽羅、中年獨孤皇後,全由陳喬恩一人扮演。

有觀眾不買帳,抱怨陳喬恩都40歲了,還扮嫩演14歲少女。

更有觀眾化身“列文虎克”,劇照一截,放大再放大——

“少女感呢?身材發福,肌膚鬆弛,眼周塌陷,法令紋明顯,肉眼可見的顯老,不能看了”

雖然長一張惹人憐惜的無辜臉,曾扮演便利貼女孩,但陳喬恩可是圈內有名的社會姐兒。

曾有網友勸她“快點找一個把你捧在手心裡的人”,

她反問:我為什麼要被別人捧在手心?我自己有手,而且我捧紅了自己。

果然,似在回懟罵她的觀眾,

社會姐陳喬恩發了一條微博,事後還火上了微博熱搜。

她在微博感慨說,東方女性被看待的角度只有一種:她到底少不少女感……

我們處在一個惡意滿滿的世界。

對待女孩、女生、女人,不僅男性不夠紳士,不懂欣賞不同年齡段女性的美,

而且,作為同性的女性也很不友好。

娛樂圈有人發表如此霸氣的言論,還真鮮見。

有網友表示理解:網路上往往女性對女性的惡意是最大的。

也有人不依不饒:陳喬恩年近半百,還在演少女……

01

少女感是什麼?

少女感≠少女臉

近些年,當你上網衝浪,到處都能看到”少女感“三個字。

到底什麼是少女感?

少女感,怎麼就莫名其妙主導了主流審美?

簡短來講,“少女感”是男性視角主導下的審美規則(執念)。

“少女感”約等於無慾望、年輕清純、無辜甜美、順從乖巧等低齡化女性外貌特質,

即少女臉。

但真·少女感,只有少女臉這一項?

不,少女感≠少女臉,更重要的,還屬心態上的“少女感”:

純真、肆意、自由、坦率,對世界好奇,赤子般敢於嘗試一切……

但我們常忽略後者,反而集體去追捧“少女臉”。

常見的是,社會輿論會拿“有沒有少女感”,來衡量女孩、女生、女人,

是否“是個女性”,

是否“有女性魅力”,

是否“有存在價值”。

有女性也會拿“夠不夠少女感”來自我要求,甚至去審判別的女性。

與病態般迷戀“少女感”相伴隨的,

是全社會對女性的年齡歧視、容貌歧視、身材歧視。

前面有網友嘲諷陳喬恩新角色時,用到了“年過半百”這個詞。

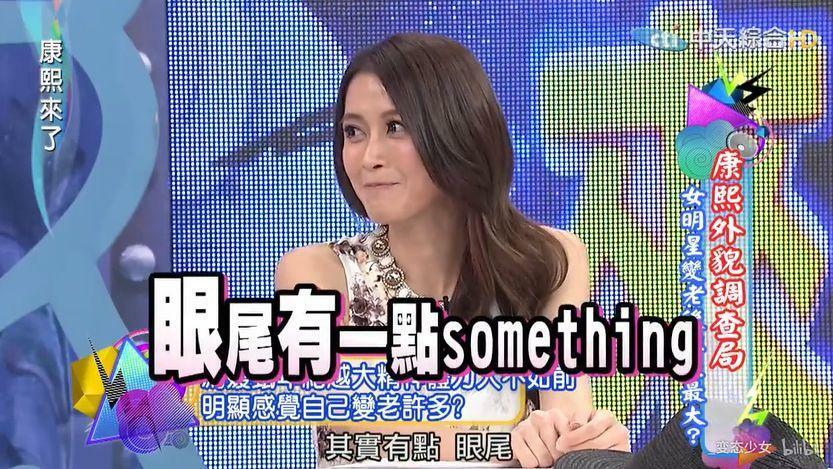

蔡康永曾說:

針對年齡有很多刻薄的形容詞,如“年過半百”,

好像年過半百是多麼可怕的事情一樣。

既然觀眾審美普遍低幼化,既然都愛看“少女感爆棚”的“凍齡女神”。

那麼,脫離大的審美風氣、演藝環境、市場機制,攻擊單個女演員,

如指責陳喬恩“裝嫩”,都是接近耍流氓的行為。

大家該去質疑的,不是:陳喬恩怎麼又在“裝嫩”?

而是:為什麼當下演藝市場讓30+女演員這麼尷尬?

02

女演員們的少女感危機

前段,許知遠訪問了58歲的日本國寶級女演員黑木瞳,問她對年齡增長會不會恐懼。

她回道:你在20歲的時候可以演20歲的角色,30歲的時候可以演30歲的角色……

每個時期碰到的作品都不一樣,女演員不管到幾歲都可以表現自己的演技。

同樣的問題,哪個女演員敢回答得這般有底氣?

抱歉,極少。

因為適合30+女演員的好劇本,如此之少,因為30+女演員可以選擇的角色類型如此單一。

20歲左右,演演傻白甜女主;

過了30、40歲,似乎只能接到惡毒、多管閒事的媽媽/婆婆,這樣的“負面”角色。

據說有編劇老師傳授創作女性角色的關鍵要素是:

軟弱性、虛榮心、小心眼、小聰明。

實際女性角色是不是這樣,看看每年的熱播劇大概就曉得了。

而像《使女的故事》《了不起的麥瑟爾夫人》

這樣“真刀實槍”的真正大女主劇,只能活在網友的幻想裡……

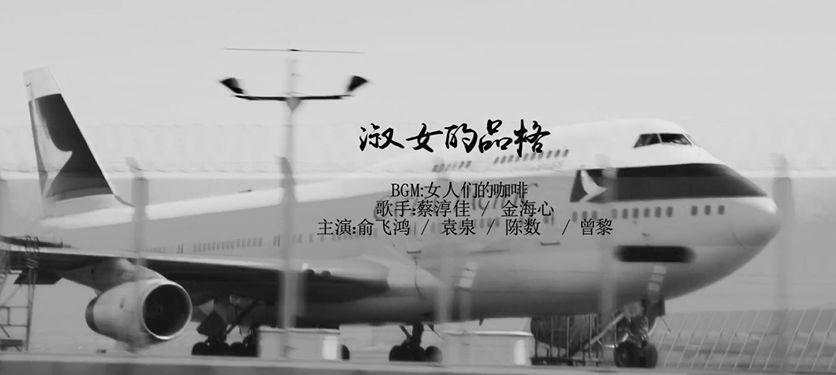

事實上,被吐槽過“沒有少女感”的女演員,

不是陳喬恩一個人,而是無數個陳喬恩們。

侯佩岑在《吐槽大會》的一段吐槽,或許道出了真相:

你(女演員)的年齡越大,觀眾對你越苛刻。

周迅曾被“少女感”逼哭。

《如懿傳》一出來,周迅被狂吐槽:“想起劉姥姥”、“有皺紋了”、“沒少女感了”

有段時間,周迅因此“早上起來坐在沙發上就開始哭” 。

網友最在意的,是周迅“是否還青春貌美”,而不是專業演技。

上個月,當網上曝出周迅將出演《鹿鼎記》,

在角色尚未確定的情況下,就有酸民對周迅來了一輪嘲諷:

“狀態真的不如年輕人”、“臉都垮成什麼樣了”……

大S曾被“少女感”逼得焦慮不已。

《人物》曾專訪大S,她直言曾因“少女感”、“臉垮了”這樣的報導話語,而焦慮過。

因為“沒少女感”,她很難接到合適的劇本。

即便有,卻是被要求演同年紀男演員的媽媽。

“男演員可能到了50歲的時候還可以跟20幾歲的新的女演員搭戲。

可是一個女演員可能到了40歲,尤其如果她又生了小孩,她的限制就會變得很大。

觀眾對於女演員新鮮度、美感的要求,比男演員來得更大。”

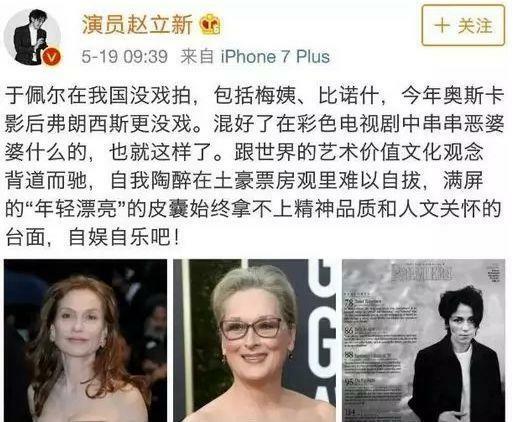

演員趙立新曾發博為中國30+女演員“鳴不平”。

“ 滿屏的'年輕漂亮'的皮囊始終拿不上精神品質和人文關懷的檯面……”

03

沒有“少女感”的女演員=沒戲?

沒有少女感的女演員,就註定“沒戲”了嗎?

才不會。

你不會沒見過,螢幕上30+、40+的女演員有多動人,多有魅力。

在演技上,當她們將自己的積澱、閱歷代入對角色的理解,

創作能量驚人,最後整個狀態得以極致的綻放。

她們被看見,被記住,所仰賴的,可不是“少女感”。

為了演好《江湖兒女》裡“大哥的女人”巧巧,

40歲的演員趙濤又是查找民國資料、人物傳記,又是看女犯人紀錄。

由此,她對“如何演活巧巧”有了一定的創作基底。

後來,她卻全然推翻了之前的理解。

她領悟到:江湖都一樣,重要的是巧巧是個女人,她身上有行走江湖之人特有的氣質。

如此對角色再創作後,使得《江湖兒女》的深刻性彷彿被加重一層:

江湖不是重點,人才是。

其實,早在之前,她就獲得過電影界各類殊榮:

義大利金像獎影後、義大利金像獎終身評委、戛納影後提名……

外媒評價她的演技“勝過凱特·布蘭琪” ,

她還被美國林肯中心評選為全球年度最佳女演員五十佳之一。

絕難想像,哪個少女能對角色塑造達到這樣的投入、深入程度。

你看趙濤的臉,沒有大眾喜歡的所謂“少女感”,

可在演藝上,她達到了“少女感”演員們抵上所有青春也換取不到的高度。

“劇場女神”謝盈萱,曾師從戲劇大師李國修。

39歲時出演《誰先愛上他的》,在去年金馬獎,

她居然打敗周迅、孫儷等人,拿下最佳女主。

金馬獎給她的頒獎詞是:

這是她首部主演的電影,她把一個女性對未來的不安,對愛情的失落,

對兒子管教的無力等複雜情緒,詮釋得相當到位、收放自如。

面對兒子不聽話,她一次次失控地叫囂;

當丈夫欲離他而去,她自我證明似的去求歡;

面對心理醫生,她的恐懼,她無力的發問;

面對小王,她從開始的恨意滿滿到最終和解……

她用不帶臉譜化、有層次感的表演,

勾連起一個不起眼的普通女性多樣而起伏的情感,折服了所有電影觀眾。

出道17年,拿到金馬影後,謝盈萱靠的不是什麼“年輕貌美”、“少女感”,

而是出神入化的演技。

看她的訪談,口中談的不是什麼“保持少女感”,不是對年齡的焦慮。

而是對表演本身,對生活的瞭然、熱忱。

“演戲需要天分,但天分只能用到30歲,

之後,你沒有技術、人生經驗的話,你就差不多可以退場了。”

更不必說國外50、60歲的女演員照樣所向披靡。

如,法國女演員伊莎貝・雨蓓,在65歲年紀,憑藉影片《她》,摘得影後桂冠。

04

去他的少女感吧

說回“少女感”這種病態審美,它所投射的,

其實是我們對衰老這件事,實在不夠瀟灑、從容。

英國保柏健康小組曾對全球12萬人進行調查,發現中國人最怕變老。

在45~54歲受訪者中,超半數認為自己已經老了,

且28%的受訪者會為此沮喪,聯想到孤獨、疾病等消極字眼。

人們常講,要像法國女人那樣優雅地老去。

不過對“法式優雅”,我們都有一個誤區。

很多人只顧效仿“法式優雅”的形,卻忽視了精神內核。

“法式優雅”,優雅的不止是姿態、妝容、服飾、裝飾品,更是思想上的優雅:

不妥協、自信、放鬆,不懼怕變老,有尊嚴地活著。

以及,它背後所附加的一點:同性不是敵人,而是同盟。

所以,你不一定非要追求什麼少女感,

你可以我行我素,他主變自主,你也盡可以追求各種裝扮風格:

性感的你、中性的你、美豔的你、野心勃勃的你 … …

就算長雀斑、黑痣、法令紋,也沒什麼,那些反而是你活力、生動的證明。

如果有人不僅自己病態般迷戀所謂“少女感”,

還拿這個標準去對別人指指點點,這樣的人最好遠離。

還有,跟風追求少女臉,最後的結局就是千篇一律的塑膠臉……

所以,去他的少女感吧!

只有你自己,有權力定義你自己。