泡泡看似脆弱得一戳即破,但有人卻把它當做庇護所。他們一切的活動幾乎都在泡泡裡進行,寸步不離。上世紀70年代,美國的一個小男孩就因為一生都活在泡泡裡而聞名。不過,倒沒多少人記得他的全名是大衛·菲力浦·維特爾,畢竟大家都叫他“泡泡男孩”。

他必須保持與外界隔離,在泡泡中享用獨特的一份空氣。

其實他真正害怕的不是空氣,而是遍佈空氣中和物件上的病毒和細菌。

幾乎任何一種致病菌都可以暢通無阻地突破他身體防禦機制,然後奪去他脆弱的生命。

所以他只能呆在這個完全無菌無毒的庇護塑膠泡裡,一刻都不能離開。

但即使這樣小心翼翼地活著,快速找尋救治方法,他的人生旅途還是只走了12年。

而他的臨終前的最後一次治療和身亡,卻給了現代醫學一個強勁的助推力。

1971年9月21日,大衛在美國休士頓的一間兒童醫院裡出生了。

但是剛從母親的胎盤裡呱呱落地,這個可愛的小男孩立馬被送進一個無菌的泡泡裡。

他的父母和姐姐焦急地等待著醫生的通知。

誰料到大衛這一進去就再也出不來了,他被診斷患有嚴重聯合免疫缺陷症(SCID)。

這是一種先天性遺傳病,特徵是X染色體上存在缺陷。

所以只有男孩有可能患病,而女孩只可能是攜帶者。

在人體免疫系統的三道防線中,淋巴細胞是最後一道防線中最強勁的殺手鐧。

T細胞和B細胞互相配合著把病毒、細菌等入侵者一網打盡。

而SCID患者體內的免疫系統中這兩種細胞存在缺陷,這把殺手鐧在基因的影響下失靈了。

大衛曾經有一個哥哥、這個家庭曾經有一個大兒子也患有這個病。

他在7個月大時就夭折了,這個陰影始終在他們心裡縈繞。

這也說明了大衛的父母攜帶有SCID的致病基因,後代男孩都有可能患病。

當懷上大衛時他們就知道風險依舊存在,但天主教的宗教信仰不允許他們墮。

這種遺傳病還算比較罕見,新生兒只有十萬分之一至五萬分之一的幾率患病。

而在這個家庭中,男孩有50%的患病率。

所以在大衛出生時,他的家人心裡除了祈禱生產順利之外,更害怕再次上演同樣的悲劇。

然而事情沒有如他們所願,大衛還是不幸地患病了。

大衛一家人心中懸著的石頭落下來,狠狠砸在腳上。

但這時醫生的一個建議給他們打了一劑強心劑:可以嘗試用大衛的姐姐凱薩琳的造血幹細胞給大衛做骨髓移植手術。

這樣一來,大衛體內也許可以藉助姐姐的造血幹細胞重新分化出正常的免疫細胞。

然而,才剛看到曙光,一盆冷水就潑了下來——凱薩琳和大衛的配型不成功。

於是大衛只能繼續在泡泡裡生活,等待著發現一種可靠的治療方法可以讓他逃離泡泡。

泡泡給大衛提供了無菌的潔淨空間,在這裡他度過了相對安全而孤獨的日子。

為了防止大衛無聊,他的父母給他準備了許多玩具和零食。

但這些物品要拿進泡泡可得經過重重關卡。

大衛收到的物品必須先裝在充滿環氧乙烷氣體的室內,在60℃的高溫下放置4個小時,徹底殺滅細菌。

然後進行充氣除去有毒的環氧乙烷。

視物件的大小而定,充氣時間持續1~7天。

經過一系列繁瑣而漫長的步驟之後,物品才可以通過氣閘送進泡泡裡。

這種常人難以理解的泡泡生活吸引了媒體前去造訪。

大衛的悲慘事蹟被報導出來,他也因此得到了全國人民的密切關注。

NASA得知大衛的遭遇後,為他設計製作了一種可以透過膠手套伸進泡泡的新居所。

有媒體為他拍攝了成長紀錄片,向大眾展示他的日常生活動態。

人們既心疼大衛一出生就要與疾病頑強對抗,又從中生出敬佩。

在廣泛的關注下,SCID逐漸被人們所知道,也促進了醫學界對疾病治癒的研究。

但大衛卻活成了現實版《楚門的世界》。

他的生活幾乎完全被暴露在大眾的視野下。

人們大多對他施予同情與美好的祝願,但也不乏陰陽怪氣的怪異目光。

儘管家人儘量避免大衛受到媒體報導內容的影響,但一天,大衛還是無意中在前一天報紙上看到了自己的照片。

他興奮地對媽媽說:“媽媽,我是明星了,明星可以不用收拾泡泡屋。”

這時媽媽只好打趣地回答:“對,你昨天的確是明星,但今天的報紙上已經沒有你的照片了,所以今天還是要整理。”

其實對於大衛來說,在4歲前他並沒有覺得自己和別人有什麼不同。

他在泡泡裡生活得好好的,定時有人送來好吃的、好玩的。

父母和護士有時從通過泡泡壁上的手套伸進來與他嬉鬧、擁抱,生活得無憂無慮。

但隨著逐漸長大,他開始意識到自己的與眾不同。

原來自己脆弱得不能離開這個泡泡,甚至不能得到母親的一個親吻。

醫療手段難以突破,但生活的環境卻總歸是有辦法改進的。

3歲時,大衛就可以離開醫院,回到家裡專門為他打造的一個無菌房間。

這是他第一次完成一趟“短途旅行”,從醫院到家裡。

6歲時,NASA為他專門製作了一套特殊的宇航服。

換上宇航服的大衛甚至可以到室外與姐姐玩起水槍。

但是這套宇航服在他穿過7次之後就失去了興趣。

因為這套衣服要通過一根2.5米長的導管連接到泡泡上,而且穿著的步驟極其複雜。

大衛每次穿宇航服都需要通過一條無菌的軌道完成泡泡與衣服之間的轉移。

還需要專業人員幫忙完成繁瑣的出艙連接和穿衣步驟。

即使無菌環境的不斷改進讓大衛行動更加自由,但他始終不能徹底擺脫這個泡泡。

有時候他呆坐在自己的庇護所裡,臉上露出與年齡不符的憂愁。

大衛就這樣生活了12年,對於被治癒的希望逐漸被磨滅。

直到他12歲生日過後的一個月,醫生突然告知這個不幸的家庭一個好消息—— 他們研發出了一種不需要配型匹配也能進行的骨髓移植技術。

這個消息無疑讓全家人,甚至對大衛密切關注的全國人民都為之振奮。

於是他們繼續提取凱薩琳的造血幹細胞,給大衛進行手術。

手術非常成功,大衛體內沒有出現任何排斥的現象。

這是對於泡泡男孩治療的第一次成功,而大衛也終於準備開始體驗遲到了12年的正常人生活。

醫學技術把大衛從身亡的邊緣拉回來,但未曾料想到的意外卻直接把他推進鬼門關。

完成骨髓移植四個月後,大衛患上了淋巴癌,不久後就去世了。

成功就在眼前,卻在最後一步功虧一簣,一條致命的“漏網之魚”也被轉移到了大衛體內。

原來凱薩琳的血液中含有一種休眠而且未發現的病毒,愛潑斯坦-巴爾病毒。

這種病毒在大衛體內重新活躍,破壞了大衛即將修復好的免疫系統,奪走了他的生命。

大衛的生命終究沒能挽救,但他來世間一遭,卻點亮了SCID治療的曙光。

因為這種治療方法在一定程度上是實現了成功地移植骨髓。

而大衛的事蹟也廣為流傳,讓人們瞭解到“泡泡男孩”嚴峻的生存形勢。

當時美國每年有40~80個泡泡嬰兒一出生就飽受折磨,幾乎沒有人能活過兩歲。

大衛的生命在研究中得到延續,他也成了一個活生生的實驗品。

他把維繫生命的希望寄予醫學發展,而這個疾病的攻克也具有跨時代的意義。

從那以後,人們開始關注和推動SCID疾病治療的進展。

改進後的骨髓移植技術具有很高的成功率。

如今患兒在出生三個月內通過骨髓移植治療,通常都有75%~90%的幾率可以治癒。

甚至在孕期中檢測出胎兒患有SCID,也可以在母親的子宮內實現修復。

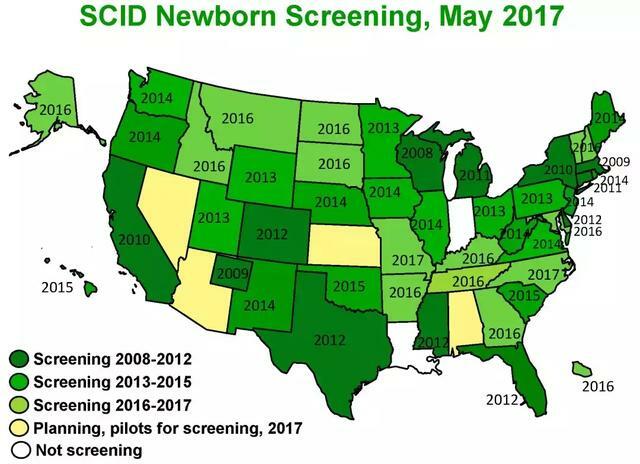

目前美國大部分地區都已經把SCID的檢測納入常規篩查。

大衛的身亡也具有空前的意義,它第一次證明了病毒可以導致癌症的發生。

為了應對出現類似大衛移植得到休眠病毒的情況,有人提出用基因療法治療SCID。

用一種無害的病毒作為載體,把一段健康的基因注入體內,這段基因就承擔起缺陷基因的工作。

1990年,一位四歲的患者成為第一位成功接受基因治療的患者。

但這種方法由於技術不成熟,成功率不高,而且治療好的患者還有較高的幾率誘發白血病。

因此基因治療SCID很快就被停止使用,等待研究出更完善的治療方法。

“泡泡男孩”大衛的12年生命短暫地讓人心疼,但他給人類留下極具意義的醫療遺產。

生而患病、在拘束中成長、過度被關注、驗證治療新技術,大衛未曾體驗過真正屬於自己的人生,但他卻用生命給人類醫學留下了寶貴的啟發。

正如他的墓誌銘上寫道:“他從未觸摸這個世界,但這個世界被他觸動。”