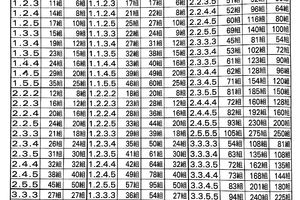

上海海關日前發布今年前8個月上海關區進出口情況,其中對美進出口數字經歷小幅挫折後,始現逆「戰」增長。

今年6月,上海關區對美出口763億元,同比增長5.26%;進口232億元,同比下降4.49%。

今年7月,上海關區對美出口701億元,同比下降1.61%;進口211億元,同比增長0.09%。

但到今年8月,上海關區對美出口826億元,同比增長7.73%;進口246億元,同比增長19.36%。

強烈的貿易需求,扛過了徵稅大棒,使得上海關區在經歷了6、7月對美進出口微降之後,很快於8月出現進出口雙增局面。

此外,歐盟依然保持上海關區最大貿易夥伴地位,今年前8月上海關區對歐盟進出口值占關區總值20.5%;美國仍居第二,佔比17.2%。居第三和第四位的貿易夥伴分別為東盟和日本。值得注意的是,今年8月,上海關區對韓國進出口增長迅猛,增速高達16.8%。

由此可見,儘管美國當下仍是上海關區第二大貿易夥伴,但其地位正被後來者居上,美國這位「夥伴」,也未必不可取代。

從數據來看,改革開放40年來,上海進出口「朋友圈」不斷擴大,目前已增至238個國家和地區,而歐盟、美國、日本常年盤踞上海進出口市場前三的「鐵板一塊」也由此打破,全球貿易夥伴坐席正被重新「洗牌」。

如1993年,上海進出口前四大市場依次為日本、歐盟、美國和我國香港地區。但到了2017年,前四位變更為歐盟、美國、東盟和日本。其中,歐盟升至首位,並成為上海進出口貿易中破千億美元的市場;日本則從第一滑落至第四位置;美國儘管從第三前進至第二,卻也面臨東盟市場的步步緊逼,以及拉丁美洲市場的後來居上。其中增速尤其逼人的是「老三」東盟。1997年,我國與東盟確定了建立面向21世紀的睦鄰互信夥伴關係。1998年,即便受到亞洲金融危機影響,上海市與東盟進出口值仍保持增長,進出口規模達到23.6億美元。2001年,「中國與東盟自由貿易區(CAFTA)」建立;2002年《中國與東盟全面經濟合作框架協議》啟動自由貿易區進程。自貿協定紅利助推下,上海市與東盟的進出口值於2003年突破百億美元大關,至去年,上海市對東盟進出口626億美元,創歷史新高,較1993年增長了90.5倍,年均增長20.7%。

目前,東盟不僅是上海市第三大進出口市場,也是上海第二大進口來源地。隨著消費升級和進口導向,東盟的原油、成品油、塑料、大米、天然橡膠和熱帶水果等資源性產品和農產品開始源源不斷進入上海,上海市每年自東盟的進口規模持續高於上海市對東盟的出口規模。去年,上海市對東盟貿易逆差值達155.4億美元,較上年顯著增長65.1%。