毛在一九七六年五月中旬和張玉鳳一次劇烈爭吵中,爆發第一次心肌梗死,六月二十六日則是第二次。第三次發生於九月二日。醫生們全都知道死神就要降臨,但沒有人敢明言...大家從室內走到外面的大走廊,這是張玉鳳突然放聲嚎哭,嘴裡叨叨著:「主席你走了,我可怎麼辦哪?」江青走過來,用左手抱住張的肩膀,笑著對張說:「小張,不要哭,不要緊,有我哪,以後我用你。」張立即停止了嚎哭,滿臉笑容對江說:「江青同志,謝謝您。」

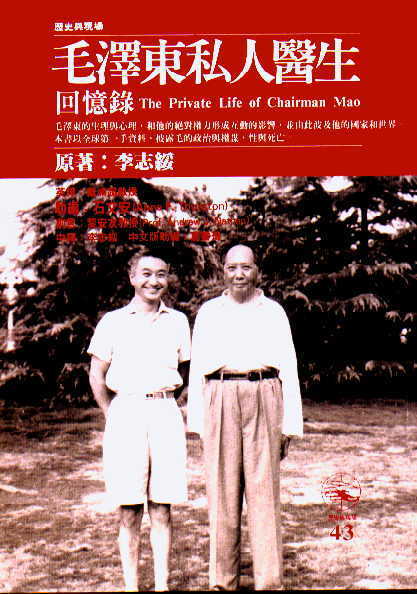

1976年9月9日,中共領袖毛澤東逝世。毛澤東如何熬過生命的最後時刻?在他逝世前後,中共高層發生過怎樣密不可宣的政治鬥爭?華國鋒、江青、汪東興等人對毛澤東的死作何反應?《毛澤東私人醫生回憶錄》作者李志綏在書中的序言部分,對毛澤東逝世之前的歷史有詳細記述。在李志綏看來,在中南海旁觀二十七年後,早就了悟了人生變換莫測的道理。做了毛澤東二十二年的專任醫生,歷經毛的病危和死亡,李志綏知道他自己永遠不會安全。以下為書中相關章節全文摘錄。 自序 一九六零年中國青年雜誌社通過毛澤東的秘書田家英,向我徵求稿件。田在中南海南樓的宿舍,和我貼鄰。他平時知道我喜歡作點雜記,其中個別篇章,他還看過,這是他勸我選一、二篇刊登出去。 自從一九五四年,我被任命為毛澤東的保健醫生以後,空下來我將平日的所見所聞記錄下來,一者為了消磨時間,二者有時拿出來翻翻,作為流逝的年華的紀念,完全沒有想發表的意思。因此,我拒絕了《中國青年》雜誌的徵稿要求。開始只是記錄一些趣聞趣事。時間一久,成為習慣,於是寫成無所不容的日記了。到一九六六年時,已經積累了四十幾本。 一九六六年下半年,紅衛兵興起了抄家風。這時我已遷到弓弦衚衕中央保健局宿舍。前後院住了三位衛生部副部長。我自己住在中南海內,很少回家。可是一回來,嫻(李志綏妻子吳慎嫻──編者注)就同我說,幾乎天天晚上,來人抄這三位副部長的家。時常敲錯門,敲打我家。嫻很害怕,萬一抄錯了,進來將這四十幾本雜記抄走,豈不是有了十惡不赦的罪狀了,應該趕緊燒掉。我抱著這四十幾本雜記發愁,不敢在家裡燒,怕鄰居懷疑而揭發,又沒有地方可藏。於是我將這些雜記帶到中南海內一組,即毛澤東的住地。靠南牆的小院內,有一個焚化爐,是為了毛澤東和江青不需保存的文件、信件,加以銷毀之用。我就用這個爐子焚燒。燒到還剩下十多本的時候,汪東興打電話叫我到他那裡。他問我,現在正是抄家的時候,江青的廚師告發我,在一組燒毀文件。我告訴汪,我燒的不是文件,是我的筆記。汪說,筆記有什麼要緊,何必燒。我說,這些筆記都同毛有關係,留下怕惹禍。汪說,你一燒更惹禍,這個廚子如果告訴了江青,就完了。我回到一組,看到剩下的十幾本日記,心想這些留下來是禍害,反正已經燒了,再燒一次吧。第二天汪東興又將我叫去。這回他急了,對我嚷!“叫你不要燒,你還燒。主席的廚子來告你的狀了。這事要鬧出去,就成了大問題。你再不聽話,我把你關起來”。我向汪說,已經燒完了,再也沒有可以燒的了。這就是我積累了十幾年下來的日記的下場。文化大革命中間,我一天到晚提心弔膽,片紙支字都沒有保存下來。一九七六年四人幫被捕以後,嫻常常惋惜地說:“太可惜了,那四十幾本日記。如果能保存起來,也沒有事。天下本無事,庸人自擾之。”為此她常常催促我,寫出這一段的經歷。 一九七七年夏,葉劍英到三零五醫院檢查身體。檢查間隙,葉同我談到往事。他說:“你給毛主席工作了二十二年,時間可不短了。你應該將你知道的事,寫了出來,這也是歷史啊”。他並且說,他要向一些報刊代為宣傳。此後多種報刊雜誌都找到我,要我投稿。他們願意優先刊登。但是我不願投稿。因為經過這麼多年的觀察,凡是講真心話的文章,作者不是被封為右派,即冠以反動文人的稱號,沒有一個可以倖免。我又不想寫歌功頌德,粉飾太平的文章。但是我又不願意讓我的這些年的經歷,煙沒無存,於是我重新拾起舊憶,撰寫回憶錄。 從一九七七年開始執筆,斷斷續續,又寫了二十多本。我並沒有想整理髮表,因為根本沒有公開發表的可能性,何況我不想因之取禍。這只不過作為我和嫻逝去年華的雪泥鴻爪,留作紀念吧。一九八八年二月,嫻發現患有慢性腎功能衰竭。五月住院,到七月下旬,病勢日趨嚴重。兩個孩子、兩個兒媳,都十分焦急。他們一再催促我攜嫻來美國求醫。八月中旬我與嫻帶著孫女到了美國。嫻繼續求治。我每天要照管嫻的飲食和治療,雖然嫻多次提到,將舊作整理出來,但是我哪裡有這種心境和時間呢? 十二月中旬,嫻因感冒,病勢急轉直下,送入醫院,住院治療。經過多方搶救,終於因為腎功能衰竭,一九八九年一月十二日去世。她陷入昏迷前,還一再叮囑我,要將一九四九年以來,這三十九年中的遭遇寫出來。她說:“一定寫出來,為了你,為了我,也為了我們的後代。可惜我不能再幫助你了”。一九八九年三月,我點檢行篋,取出了舊記和帶來的全部資料,開始了寫作生活。這一方面是對嫻的永久的紀念。另一方面,身在美國,就可以將這些年的所見所聞,秉筆直書,無需避諱,加以發表。如果讀過這本書以後,讀者能夠更加珍惜自己的理想和所嚮往的幸福的生活,那將是我和嫻多年來的最大願望。 1984年初夏,李志綏與妻子吳慎嫻在中南海南船塢合影留念 經過了二十二年的血腥戰爭,一九四九年中國共產黨終於取代國民黨,統治了中國大陸,建立了中華人民共和國。當年夏天,我正在澳大利亞。由我大哥的從中介紹,中國共產黨中央軍事委員會衛生部副部長傅連璋來信,希望我回去工作。於是我返回香港,同我的妻子嫻一道回到北平。傅安排我到了中共中央辦公廳行政處香山門診部,後遷入中南海,成立中南海門診部。我工作勤奮,受到中共中央一些高級幹部和一般工作人員的讚譽,被選為中共中央辦公廳和中共中央直屬機關的甲等工作模範,吸收入黨,並被任命為中南海門診部主任,後為中南海保健辦公室主任、中央衛生部醫學科學委員會副秘書長及中共中央辦公廳警衛局三零五醫院院長。一九五四年,經警衛局局長汪東興推薦,通過中共中央辦公廳主任楊尚昆和中央公安部部長羅瑞卿同意,由周恩來批准,我被任命為毛澤東的保健醫生,以後併兼任毛的醫療組組長。從此,直到一九七六年毛去世為止,我作為毛的專職健康保護人和監護人,無論在北京或去外地,都跟隨在他身邊,為時二十二年。 我初次到毛處工作,即驚異於他的生活習慣與眾不同:飲食睡眠都沒有一定的時間,正是“起居無時,飲食無常”。對他說來,一天二十四小時之分,晝夜之分,毫無意義。他的一切公私活動,甚至接見外國元首,都以他的意願為主,都不事先通知,而採取突然行動。即使在身邊工作的人員,也摸不清他下一個行動是什麼。加上共產黨內部控制嚴密,強化保密制度,毛本人親自規定:“不要說這裡的情況”,所以他的真實狀況,從政治活動到私人生活,都籠罩在一層迷霧之中,更形增加了他的神化感和權威感。 一九五九年以前,我崇拜他,仰望他如泰山北斗。但是我雖在他身邊,在他的周圍似乎有一道神秘而不可逾越的障隔,使我不能真正進入他的生活。一九五九年以後,我逐漸穿過這層密障,進入了他的生活實際。原來他正如演員一樣,除去前台的經過種種化裝的他以外,還有一個後台的真實的他在。 五十年代初期,人們只看到他與蘇聯訂立了“中蘇友好互助同盟條約”,號召“一邊倒”,但不知早在三十年代,他就被蘇聯共產黨和斯大林目為“異端分子”,是“白心的紅皮蘿蔔”。一九四九年冬他去蘇聯,受到極大的冷淡待遇,住了兩個月,在他最後憤然要回國時,斯大林才見了他,簽了這個條約。他認為蘇聯是中國的最大威脅,最終目的是吞併中國。只是到六十年代初,中蘇關係的破裂才公開化。 1966年,毛澤東與李志綏在武漢。 自從斯諾等人訪問陝北中國共產黨的根據地,向全世界介紹了中國共產黨的生存奇蹟以來,他對美國,特別美國人,有很大好感。當他號召“學習蘇聯”,大家學俄語的時候,他不學俄文,而學英文。他自嘲說:“我是言行不符”。他身邊所用的知識分子,包括我在內,都是受英美教育出來的人。他決不將由蘇聯培養出來的人放在身邊。至於韓戰及越戰是由許多因素,也包括美國一些不了解毛的內心世界和對當時中國共產黨有歧見的人士造成的歷史大不幸。 從六十年代末期,毛即致力於恢復中美友好關係,而這一歷史使命的完成,是他去世前實現的。毛對蔣介石,雖然終生為敵,但並不持完全否定的態度。他認為蔣有強烈的民族自尊心,不俯首貼耳聽命於美國。他說:“蔣介石和我都主張只有一個中國,在這點上我們志同道合。”共產黨核心領導中的鬥爭,既複雜又曲折。 自一九五七年的所謂“反右派鬥爭”,一九五九年廬山會議批鬥彭德懷(當時的中共中央政治局委員、國防部長),演變到一九六六年開始的文化大革命,在表面上有著這樣或那樣的原因,但實際上卻存在一個根本因素。一九五六年蘇聯共產黨二十次代表大會上有“反斯大林”,“反對個人崇拜”的運動,在中國共產黨內引起一連串反應。毛從種種跡象感到,他作為全黨的最高領導地位受到動搖,因而作出一系列相應的反應。正如中央警衛局局長汪東興所說:“毛認為,全黨沒有誰都可以,可是不能沒有他。” 毛的私生活駭人聽聞。外表上,他凝重端莊,而又和藹可親,儼然是一位忠厚長者。但是他一貫將女人作為玩物;特別到晚年,過的是糜爛透頂的生活。他沒有別的娛樂,玩弄女人成了他唯一的樂趣。 汪東興說:“他是不是覺得要死了,所以要大撈一把。要不然怎麼會有這麼大的興趣,這麼大的勁?”江青說過:“在政治上,無論蘇聯和中國黨的領導人,沒有哪一個能斗過他(毛澤東)的縱橫捭闔的手段。在生活問題上,也沒有誰能斗得過他,管得住他。” 我不是給毛寫傳記,只不過作為毛的保健醫生,在二十二年的風風雨雨中,將我的親身經歷,及所見所聞,筆之於書,用以紀念與我患難與共的愛妻嫻,沒有她生前對我的支持和一再鼓勵,我不會寫成這本書。時間間隔太久,又沒有讀些參考文獻,疏漏之處在所難免,盼讀者方家斧正。 毛澤東之死 “主席,你叫我?” 毛澤東儘力抬起眼睛,嘴唇囁囁地動著。呼吸機的面罩放在他的口鼻旁。毛在吃力地喘息著。我俯下頭,但除了“啊,啊”外,聽不清他說些什麼。毛的頭腦仍然很清醒,但聲調中已失去希望。我是毛澤東的專職醫生,也是他的醫療組組長。自從一九七六年六月二十六日,大廳內的心電監護器顯示心肌梗死之後,兩個多月以來,我們二十四小時照顧他。護士人手原本不足,從醫院又調來一批,每班三個人,另有兩名醫生做心電圖監護。我晝夜二十四小時待命,一個晚上只斷斷續續睡上三、四個小時左右。我的床榻就在毛的病房一個桌子下面。 毛澤東已成不死之軀體。對成千上億的中國人來說,毛不是凡人,甚至不是帝王,他是個神祗。將近二十年來,“毛主席萬歲”的口號已與日常生活緊密地連接在一起。對許多中國人來說,這已儼然成為事實。全國各地的街道、工廠、學校、醫院、餐廳、戲院和家庭中,充斥著毛的肖像──還有這句口號。甚至那些懷疑毛不朽的人,也相信毛會活得較一般人長久。 一九六六年五月,文化大革命的前夕,當時即將被選為毛的接班人的軍事委員會副主席林彪聲稱,毛一定可以活到一百或一百五十歲。誰敢暗示毛是凡人,就得冒著被打成“反革命”的險。中國人民此時仍被蒙在鼓裡,不知道毛病倒了。他們只能從毛與國外顯貴會晤的幾張應景照片中,略窺毛衰老的情況。毛的最後一張照片,是在一九七六年五月與寮國領袖凱山的合照。雖然那張照片顯示他們的領袖已垂垂老矣,新聞媒體仍堅稱毛紅光滿面、神采奕奕。直到一九七六年九月八日早晨,數以億計的中國人民仍高喊著“毛主席萬歲”。 但在那天晚上,我們這些隨時在毛身邊的人心裡都很清楚,毛的死期近了。中國共產黨中央委員會的兩名副主席華國鋒和王洪文,中共中央政治局的兩名委員張春橋和汪東興,這四個人自從六月二十六日毛髮生第二次心肌梗死以後,也一直分成二組;輪流晝夜值班。 負責拯救主席生命的華國鋒對毛忠心耿耿;他誠摯地關心毛的健康和舒適,試著了解醫生的解釋,並相信醫療組已竭盡所能。我們建議從毛的鼻孔插胃管入胃飼食時,只有華國鋒願意先親身試試這種新醫療方法。我喜歡華國鋒。他的正直和誠懇,在腐敗的黨領導階層中十分罕見。 我是在一九五九年大躍進時期,陪毛去巡行湖南的韶山老家時,認識華國鋒的。華國鋒當時是韶山所屬的湘潭地區黨委書記,毛非常欣賞他。兩年後,在大躍進使全國經濟衰退之際,許多地方領導仍在謊報糧食產量節節高升,只有華國鋒有勇氣直言。他說:“經歷了大躍進和人民公社一折騰,人瘦了,地瘦了,牛也瘦了。在三瘦之下,再講什麼高產糧食,是不可能的。”毛對我說:“他的話,我看是大實話。” 華在一九七六年四月被任命為中央委員會副主席。這是毛死前權力鬥爭的一大勝利。在此之前,毛已指派華出任國務院代總理,接替才去世的周恩來,主持中央日常工作。到了四月上旬,數以萬計的民眾在天安門廣場哀悼周恩來,並抗議造反派江青、張春橋、姚文元、王洪文四人幫。這個遊行被打成“反革命暴動”。毛為了安撫造反派,以煽動不安罪名整肅鄧小平。毛為了搞調和,不選造反派,而選華做為中共中央第一副主席。華國鋒因此成為毛確認的接班人,得以主持中央政府和掌理日常黨務,造反派轉而指控華右傾。 華決定他無法再等下去。一九七六年四月三十日他告訴毛主席造反派的攻擊危及他的地位時,我也在中南海。會後華與我透露他們的談話內容,並把毛寫的字條給我看。毛蜷曲的字體寫著:“你辦事,我放心”、“照過去方針辦”、“慢慢來,不要著急”。那時毛已口齒不清,他發現用筆比較容易溝通。華國鋒將紙條拿給政治局看,毛的紙條是他接班合法化的唯一文件。 那張紙條上六個潦草的字:“你辦事,我放心”,被視為毛澤東“遺詔”,成了華國鋒領袖地位的重要支柱。 一九七六年九月九日午夜零點,毛澤東的呼吸越來越微弱。為了急救,剛剛給毛從靜脈的輸液管道內注入了升脈散,血壓由已降到了86/66毫米汞柱升至104/72毫米汞注,心跳也稍微增強了一些。華國鋒殷切的眼睛望著我,他低聲急促地問我:“李院長,還有沒有別的辦法了?”王洪文、張春橋和汪東興都湊了過來。我沉默地凝望著華國鋒。室內除了呼吸機的嘶嘶聲以外,空氣好象凝結了。我小聲說:“我們已經用盡了各種方法”大家又沉默下來。 華低下頭沉思了一下,然後對汪東興說:“立刻通知江青同志和在北京的政治局委員。也要通知外地的政治局委員,要他們即刻來北京。”汪起身出去時,內室中的一位值班護士跑過來,匆匆對我說:“李院長,張玉鳳說毛主席在叫您。”我繞過屏風,走到毛的床邊。 張玉鳳泳裝與毛澤東合影 張玉鳳是毛十四年最親近的的隨員。張玉鳳曾為毛出巡全國時私人專列上的服務員,現在則是他的機要秘書。 毛澤東與張玉鳳合影 張玉鳳與毛初次相遇於毛在長沙舉辦的晚會上。那是一九六二年冬,她那時年方十八,天真無邪,有著大大圓圓的眼睛和白皙的皮膚,她主動請主席跳舞。就在那次晚會上,毛與張連續跳了幾場舞,等到舞會結束,我親眼看見了毛攜了張玉鳳的手回到他的住室。 1972年毛澤東在人民大會堂會見尼克松,在與尼克松握手的同時,毛澤東的左手緊握張玉鳳 在新華社隨後刊出的照片中,張玉鳳的形象被刪去 毛與張的關係十分親密,毛也有其他幾位女友。現在仍有兩位原空軍政治部文工團的孟錦雲和李玲詩在做毛的護士,替他擦身和餵食。但張玉鳳待在毛身邊最久。雖然在歲月催折下,她也開始飲酒,但她一直深受毛的信任。一九七四年,毛的機要秘書徐業夫因肺癌住院,張便接管毛每日批閱公文的收發。在毛視力衰退以後,她便負責將那些公文讀給毛澤東聽。張於同年年底由汪東興正式任命為毛的機要秘書。