洗腎 10年 體力耗盡,臨終前 還被裝鼻胃管...家屬的「愛」,患者 承受得起嗎?

文 / 朱為民(安寧緩和專科醫師)

在台灣,9成無法進食的病患

都會被放上鼻胃管

我們想讓你知道的是

台灣是一個「民以食為天」的地方,

所以幾乎有九成的無法進食的病患

都會被放上鼻胃管,

反觀歐美,

則是有接近九成的病人都不會選擇鼻胃管,為什麼?

儘管「安寧緩和條例」對於非癌症的末期病人

已經適用了一段時間,

但是對於病人、家屬和醫師來說,

挑戰仍然非常大。

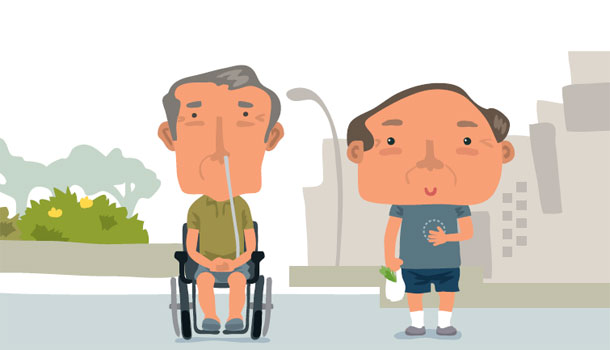

余爺爺洗腎 10年

從 4年前開始 體力每況愈下

最近常常想起,

約一年前在台中照顧的一個病人— — 余爺爺。

余爺爺是一個 88歲的慢性腎衰竭病人,

已經洗腎洗了10年了。

剛開始洗,那時體力還不錯,

每周三次固定到台中市的某洗腎中心報到,

就可以維持著不錯的生活品質。

但是好景不常,從大約四年前開始,

余爺爺的體力每況愈下,

從可以自己走,到拿拐杖,

到坐輪椅,到只能躺在床上,

不過二年多的光景。

同時,余爺爺也被醫師診斷失智症,

到後期已經不太能說出流暢的句子,

只能說出一些單詞:「好」、「吃飯」、「肚子餓」。

近半年,狀況更是嚴重

進食量減少 日漸消瘦

到了最近半年,狀況更是愈來愈嚴重。

因為都躺床上,家人不太了解照顧技巧,

所以余爺爺的尾骶骨出現了褥瘡,常常流血。

因為失智症的症狀,

爺爺晚上常常大喊大叫,

使得照顧他的兒子和外傭疲於奔命。

因為進食量愈來愈少,身形整個消瘦下來,

以至於洗腎的時候常常會掉血壓,

也讓洗腎室的醫護人員很傷腦筋。

醫生問兒子 要不要停止洗腎

有一天,洗腎室郭醫師和爺爺五十多歲的兒子說:

「爺爺這樣下去生活品質真的不好,

有沒有考慮停止洗腎?

還是我們請安寧的醫師來評估一下?」

於是,我第一次看見余爺爺,

是在洗腎室裡。

他正在接受洗腎治療,我走到病床前,

看見一個幾乎是快要皮包骨,

瘦弱的老人,蜷曲在病床上,

洗腎機發出咿咿的聲音。

兒子決定先減少洗腎的次數

並送爺爺進安寧病房

我跟兒子自我介紹,說明來意,

本來想說可能是一個困難的溝通情境,

沒有想到兒子出乎意料地表達善意:

「醫師,我也知道爸爸很辛苦,

但是這樣就不洗我也很放不下,

我們先減少洗腎次數好不好?」

我同意這樣的做法,給他們一點時間。

於是便達成共識:

洗腎由原來的三次改成二次。

後來,爺爺也住進了安寧病房。

兒子擔心餘爺爺吃太少

希望他裝鼻胃管

只是,他真的吃東西愈吃愈少。

有一天查房時,他兒子說:

「醫師,我們幫爸爸放鼻胃管好不好?

他真的吃很少,我很擔心。」

於是,我走到病床前,

握著余爺爺的手,問他:

「爺爺,你都沒有吃東西,

我們在鼻子放一條管子給你喝牛奶好不好?」

爺爺搖搖頭。

看到爸爸搖頭,

他兒子趕緊衝過來跟老爸說;

「爸!你都沒有吃耶!這樣怎麼會有體力?

放個管子,好不好?」

他說服了好久,令人驚訝的是,

爺爺後來點頭了。

於是我們幫爺爺插上了鼻胃管。

余爺爺感到 不舒服

還是把鼻胃管拔掉了

隔天,我又去查房,

發現爺爺的鼻胃管不見了,

我趕緊問:「怎麼了?」

護理師才說:「爺爺半夜一直拔管子,

在清晨時還是不小心被他得手了。」

兒子在旁邊很自責的樣子,

說:「唉!都是我不好,

上個廁所,管子就被他拔掉了!」

我拍拍他肩膀,安慰他:

「沒關係,爸爸不喜歡,我們就不要勉強,

可以試著從嘴巴吃一點布丁類的食物,

比較好吞。」他點點頭。

一個禮拜後

余爺爺血壓越來越低

只能停止洗腎

約莫一個禮拜之後,

爺爺血壓愈來愈低了。

我跟他兒子說:

「這樣下去洗腎也沒有什麼幫助了,

我們就洗到這裡,好嗎?」

他點點頭,流下淚來,

哭著說:「唉!我也知道會有這一天!」

然後,又給爺爺吃了一口布丁,

爺爺張著眼睛很大,

眼神空洞地看著他兒子。

兒子擔心他餓死

希望再幫爺爺放鼻胃管

又過了一周,

爺爺的呼吸開始變得很喘,

使用了嗎啡才稍微好些,

到這時,爺爺完全無法再進食任何東西了。

我跟護理師點點頭,彼此都知道,

爺爺即將要離開了,

沒想到,他的兒子說了一句讓我們很驚訝的話:

「醫師,幫爸爸放鼻胃管好不好,

我真的很怕他會這樣餓死……」

說完,二行眼淚就這樣留下來。

我拍拍他的肩膀,

跟他說:「這真的很難吧!」

放鼻胃管後 爺爺極力掙扎

2 小時後,拔掉管子...

他愈哭愈厲害,只好轉身到病房外面走廊。

過了沒多久,他回來了,

他走到爸爸身邊問他說:

「爸!你都沒有吃,我們再放個管子,好不好?」

爺爺沒有表示,沒力氣了。

儘管我們試圖同理兒子的心情,

也說了很多關於現在的狀況

不適合再放鼻胃管的理由,

他仍然堅持要幫爸爸放鼻胃管。

放了鼻胃管之後,爺爺就開始掙扎,

但是他沒有力氣把管子拔掉了,

只好不停扭動頭部。

過了二小時,兒子請我們把管子拔掉。

隔天,爺爺過世了。

台灣人愛放鼻胃管,

都是因為這 3大迷思!

台灣是一個「民以食為天」的地方,

所以幾乎有九成的無法進食的病患都會被放上鼻胃管,

反觀歐美,則是有接近九成的病人都不會選擇鼻胃管,

為什麼?

可能是因為很多人有以下的迷思:

迷思 1:一定是因為營養不好,

沒有體力,病才不會好!

這是非常常見的觀念,

然而,對於末期病人而言,

他們體力的衰弱往往都來自於本身的疾病逐漸惡化,

如癌症、糖尿病、腎衰竭等等。

再多的營養進去,其實身體也無法吸收。

甚至反而太多營養和水分會造成身體多餘的負擔,

產生全身水腫、腹水等等,使得病患更不舒服。

迷思 2:沒有放鼻胃管,

病人會因為沒有進食提早走掉

國外的研究已經有證實,

有沒有放置鼻胃管和生命的長短

其實沒有必然的關係,

反而我們應該更注重的是

病人自己的選擇和生活的品質。

迷思 3:鼻胃管是除了經口進食以外

最好的營養給予方式

還有另一種更不會讓病患感到不舒服的方式:

胃造口,也是在胃部置放一條管子直接灌食,

這個方式不僅會比較舒適,

同時在照顧上也比較方便,

但是因為一般民眾仍覺得這樣的方法比較具侵入性,

所以通常抱持著排斥的態度。

鼻胃管是很棒的發明

但不應該被濫用!

其實,鼻胃管是一個很棒的發明,

讓暫時無法由口進食的病人(如外科病人)

能夠短暫地藉助管子持續得到營養。

畢竟,由腸胃道吸收營養,

依然是比較優先的選擇。

只是很多時候,它可能被濫用了。

更重要的,是每個人都應該在健康的時候,

想一想當我們有一天無法經口進食時,

我們是不是想要那條管子?

也許有的人希望持續進食,

而有的人不喜歡那樣的管子,都沒有關係。

重要的是我們要把我們的選擇

告訴我們的家人,

以免到那一天來臨,

我們接受的醫療不是自己想要的。

余爺爺過世那天,他的兒子辦完手續,

準備離開醫院之前,特地到安寧病房來,

跟我們醫護團隊一鞠躬,說:「謝謝你們。」

他的頭好低、好低……。

面對至親離別的哀傷與糾結,

是我們無論如何都無法完全體會的吧。

看著他轉身離開的背影,我的視線微微模糊起來。