不知道大家有沒有好奇過,為什麼鍵盤上的按鍵不是按照ABCD這樣的順利來布置的呢? QWERTY這樣的順序排列鍵位既不好記,打字的時候也非常費時。

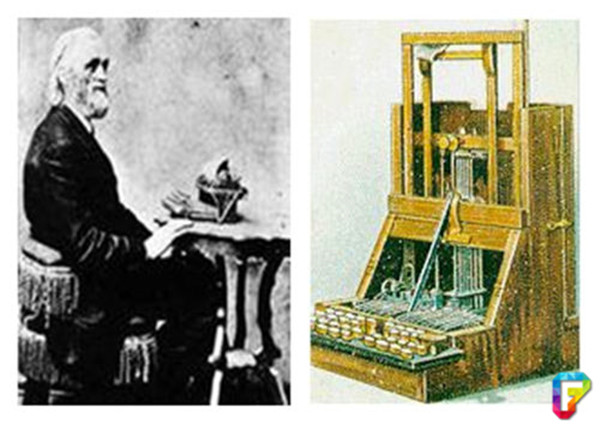

其實在1860年,Christopher Latham Sholes發明第一台打字機的時候,他當時設計的鍵位就是ABCD的順序。

肖爾斯公司成為當時最大的打字機生產廠家,但是由於當時機械工藝不夠完善,字鍵在擊打之後的彈回速度較慢。

一旦打字員擊鍵速度太快,就容易發生兩個字鍵絞在一起的現象,嚴重影響了打字速度,肖爾斯公司也因此經常受到客戶的投訴。

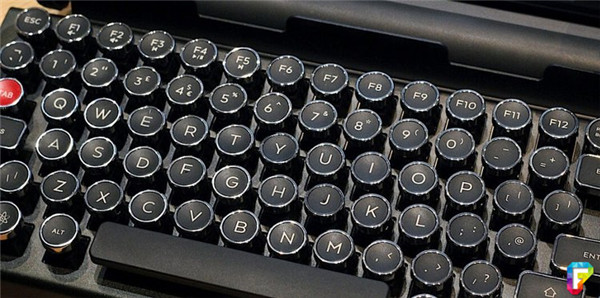

為了解決這個問題,工程師們絞盡腦汁,最終有人提出了,既然字鍵彈回的速度慢不好解決,那就想辦法降低人們的打字速度好了,而最簡單的辦法就是直接將鍵盤上的字母順序打亂。

所以他們就將較常用的字母擺在笨拙的手指下,比如字母“O”、“S”、“A”這些使用頻率很高的字母讓最笨拙的右手無名指、左手無名指和左手小指來擊打。使用頻率較低的“V”、“J”、“U”等字母就由最靈活的食指負責,所以這種QWERTY順序的鍵盤就誕生了。

實際上,在後來機械工藝不斷提高,並且電腦開始出現了之後,人們都希望可以提高打字速度,也有不少人嘗試過平衡左右手負擔並且提高打字速度的鍵盤,但是QWERTY鍵位已經深入人心成為了習慣,便一直沿用至今。

這樣的原因真的是完全想像不到,古人也真的有夠任性呢~分享出去,讓大家看到這個有趣的冷知識吧!