01

這篇文章既是寫給別的父母的,也是寫給我自己的。

因為最近我發現,經常忍不住對孩子發火,批評指責孩子。

就拿上週末來說孩子做作業的事,我就沒有忍住對孩子發火了。

我知道孩子佈置了作業,但我又不喜歡逼著她寫,

我更希望培養她的責任心,讓她自己主動去寫。

所以,週六上午,我就提醒她,你把作業寫完,

週日我帶你出去玩,她答應的很好,

說是傍晚寫,我同意了。

結果拖到傍晚還是我提醒才去寫,

寫的時候也在墨跡,沒寫完,又拖到第二天。

但是第二天又墨跡了一天,拖到晚上寫。

我就忍不住發火了,訓了她一頓。

到了晚上,我就在反思,

我今天的教訓會讓她有所改進嗎?會變得更好嗎?

我想不會,可能產生的結果是讓她更討厭作業。

也就是說,我的批評教育不僅沒起到教育的效果,

反而起了反作用,讓她討厭作業.

說還不如不說。

02

有一個朋友,她談到自己孩童時期的經歷。

她的父母都是小學教師,從小接受良好啟蒙教育,

常被親戚誇獎聰明,平時也愛笑,是個活潑開朗的孩子。

但在5歲那年,只因一件小事,

讓她的生活發生了翻天覆地的變化。

她尿床了。

尿床本來不是什麼大毛病,所有的孩子基本都遇到過。

可她的母親卻炸了:

你都5歲了,怎麼還會尿床,丟不丟人啊!

你在幼兒園也是這樣子嗎?

這一罵,讓她非常自責。

可第二天醒來,她又一次尿床了。

這下子,母親更生氣了,大吼:

你怎麼回事啊,昨天尿了床,

今天怎麼又尿了,是不是故意的啊?

母親一邊拿起濕被褥,還一邊唸叨:

這麼大的女孩子,天天尿床,說出去我都不好意思。

可第三天晚上,她還是尿床了。

媽媽劈頭蓋腦又是一頓臭罵,

每一句話都像針扎一樣,刺痛著她幼小的心靈。

“我真希望她是個啞巴!!”

如今,雖然她不尿床了,

這件事卻在她心裡留下了深深的傷疤,讓她很自卑。

事實上,絕大多數的父母都像她的父母這樣。

總是看到孩子的不足,然後批評打擊孩子,

希望通過教訓來教育孩子,讓孩子因為害怕而改正。

但往往父母管不住自己的嘴,很容易就打擊擴大化,

從孩子的行為擴展到她的人品,從現在說到孩子過去,

而最終的結果孩子不是記住了教訓,而更多的是記住了傷害。

03

網上有個調查,孩子最討厭父母的行為是什麼----嘮叨。

我想,這也是大多數父母,尤其是媽媽常犯的錯誤。

拿我家孩子孩子來說,每次吃飯她媽媽就經常叨叨她。

“這個好吃?多吃點。”

“這個味道也不錯,嚐嚐。”

“你怎麼這麼不注意,你看看弄到衣服上。”

“說幾次了,你就聽不見是吧,你看看你弄的。”

“趕緊吃,你看看你墨跡墨跡,什麼時候吃完”

……

可以說,整個吃飯過程就是媽媽的嘮叨過程。

我們當然知道媽媽是關心孩子,所以才不斷嘮叨。

但無論任何人都不喜歡聽別人的嘮叨,為什麼?

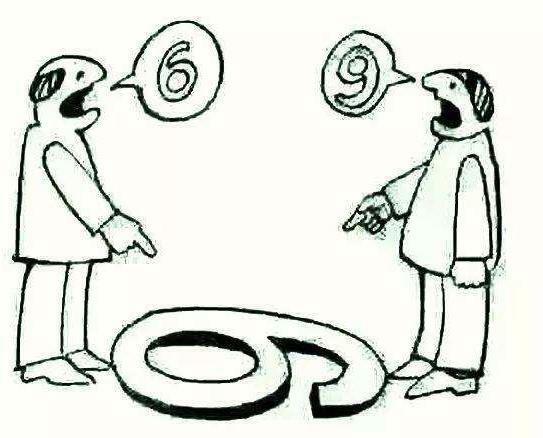

嘮叨至少包含兩層意思:

1、控制

嘮叨的最終目的就是為了控制。

如果不是為了控制,只說一遍就夠了。

就是怕孩子聽不進去,不按父母的意思執行,

所以父母才不斷重複,從而強制孩子執行。

但是,人人都喜歡自己控制自己,而不喜歡被別人控制。

所以父母的嘮叨就容易引起孩子的反抗。

2、不信任

嘮叨的根本原因是因為不信任。

因為父母不信任孩子,怕孩子做不到或者不去做,所以不斷嘮叨。

如果父母信任孩子,父母就不會嘮叨,

因為他們知道即使他們不說,孩子也會去做。

比如說,孩子寫作業,如果父母信任孩子,

父母就不會去嘮叨叮囑孩子,因為他們知道孩子會去做。

嘮叨的控制和不信任,讓嘮叨成為親子關係的第一殺手。

嘮叨的越多,孩子越不拿當會事,

越不當回事,父母越嘮叨,於是陷入了惡性循環。

04

語言是門藝術,會說的話的在生活中處處受人歡迎。

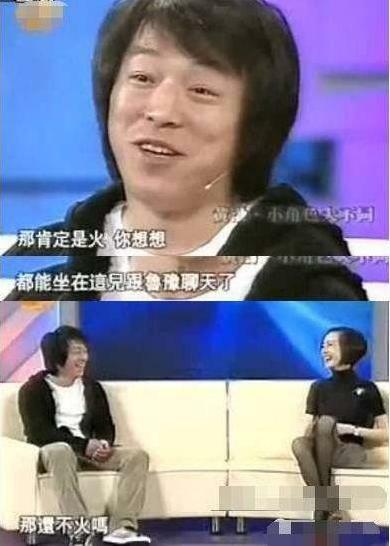

談到語言藝術,給我印像比較深的就是黃渤了。

一次,黃渤參加魯豫的節目《魯豫有約》。

魯豫說:“你現在可以啊,相當的火,是吧?”

黃渤回答到:

“那肯定是火,你想想都能坐在這跟人魯豫聊天了,那還不火嗎?”。

一句話既捧了魯豫,又太高了自己。讓人不服不行。

而不會說話的,只會把好事辦壞,還不如不說,言多必失。

韓國女星張娜拉因為《刁蠻公主》

曾經在內地紅極一時,深受大家的喜愛。

但是後來在參加韓國節目是說了一句“沒錢就去中國”,

結果可想而知。

儘管之後張娜拉也錄製了中文影片進行道歉,但也於事無補。

所以,語言藝術的重要性不言而喻。

同樣在教育孩子上,語言的作用也非常重要。

可以說,會不會教育孩子,

能不能教育好孩子,語言至少佔了一大半的作用。

但是對於大多數父母來說,都不能管住自己的嘴,

不能利用好語言藝術,這跟下面這三方面原因分不開。

1、大多數父母沒有教育知識

父母跟孩子交流跟還跟其他的人與人之間交流不一樣,

需要父母掌握兒童的心理、生理發展規律,

這是父母正確表達語言的基礎。

現在很多父母都喜歡超前教育,孩子3、4歲就學各種算數等,

孩子不會就覺得孩子笨,這不行那不行,

豈不知這是因為孩子本身的生理結構決定了他們

這個年齡段就不適合學這東西。

但是父母不懂,於是就造成了濫用語言,影響孩子的學習興趣。

2、大多數父母本身就不會語言藝術

語言本身就是門藝術,而懂得這門藝術,

會跟人流暢交流的人就更少了。

很多人對語言的認識還停留在能說會道,

見人說人話,見鬼說鬼話的認識上。

他們都不懂得交流目的是什麼,有什麼溝通的技巧。

所以,面對孩子,他們也不會突然就懂得如何跟孩子交流,

還是習慣用自己的老思維老辦法教育孩子。

3、大多數都父母在面對孩子時不注意講究語言藝術。

有的父母可能很擅長跟人打交道,能說會道,

但是在面對孩子時,卻不注意運用語言藝術,

因為他們覺得孩子是他們的私有物,

供他吃供他喝,說他幾句怎麼了?

所以想說什麼就說什麼,只要自己爽就行。

不會換位思考,不顧及孩子的內心感受。

綜上所述,在面對孩子時,父母既沒有能力好好的運用語言藝術,

也沒有這個內心主動性去運用語言藝術。

總結

所以在日常生活的教育孩子中,

父母說的話大部分起不到好的教育效果,

反而充滿了嘮叨、批評等負面情緒,

不僅起不到好的教育效果,反而適得其反,引起孩子的反感、叛逆。

所以,對於這種既沒能力,也不想改進的父母,真不如做個“啞巴”。

因為你的話不是教育了孩子,促進孩子成長,

而是給孩子施加負面影響,阻礙了他們的成長。

這樣的父母是孩子成長的累贅。

你是不是這樣的父母?