前幾天,朋友女兒果果參加了一場少兒舞蹈比賽。

這個舞蹈,從動作設計,到配合舞蹈的服裝,甚至髮型和妝容,朋友都請專業老師特意指導過,一家人整整忙活了一個多月。

小姑娘本來就愛跳舞,最近更是勤奮,擠出時間來練功,連吃飯都劈著叉吃。

果果的舞蹈獲得全場上下一致好評,連專業老師都發來祝賀。

誰曾想,朋友卻遺憾地表示:孩子最後獲得第二名。

獲得第一名的,是另一個表現平平的舞蹈。

領獎時聽見旁邊幾個家長在議論才知道,原來這個孩子的舅舅是評審之一。

別看孩子們年紀小,但他們都隱約意識到,那個孩子得第一名是因為親戚的關係。

回到家,果果叫嚷著不公平,要把第二名的獎盃扔掉,躲在臥室裡哭了一晚上。

朋友這幾天也很糾結,不知道該如何向孩子解釋,更擔心孩子因為受到不公平待遇,影響以後的價值觀。

我們應該幫助孩子正視「不公平」

為人父母,我非常理解朋友的心情,父母最心疼孩子,總想著能多為孩子遮蔽掉生活的殘酷一面,給孩子營造一個美好的世界。

但是,世界是有不公平存在的,這個真相,孩子到了一定年紀應該讓他知道。

亞當斯說:「以為根本沒有公平的人,是愚蠢的,以為人人都公平,則更加愚蠢。」

當孩子遭受到不公平,父母最需要做的就是:告訴孩子,是的,世界就是不公平的。

有些人帶著天賦出生,有些人靠著汗水死撐;有些人永遠到不了羅馬,有些人一出生就在羅馬。

但是,我們依舊要感謝世界的不公平。

就如美國最高法院首席大法官約翰羅伯茨,在兒子畢業典禮上發表的演講《我祝你不幸並痛苦》說的那樣:「我希望在未來歲月中,你能時不時地遭遇不公,唯有如此,你才能懂得公正的價值!」

告訴孩子「越不公平,努力越有意義」

前不久,演員翟天臨,秀出他的博士後錄取通知書,引起全網一場浩浩蕩蕩的打假行動。

全網diss假博士的同時,《人民日報》發表頭條文章《這才是真博士》講述馬超的故事:

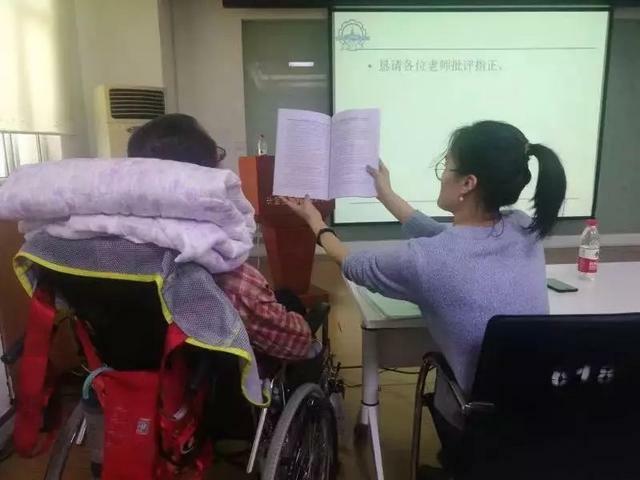

馬超,39歲,高位截癱,於1月9日,在哈爾濱工業大學的答辯會議室裡,順利完成博士論文答辯。

他家境貧寒,靠父母擺攤賣豆腐完成碩士學業,成為高校老師,之後,繼續攻讀博士學位。

誰料天有不測風雲,就在博士論文答辯前夕,他突發意外,幾經生死,才從鬼門關搶回命來。

命保住了,卻造成高位截癱,除了眼睛能動,能說話,身體幾乎動不了。

可他從未放棄對知識的追求,身體略微康復,他就開始學習。

白天要康復治療,他就從晚上六七點開始,修改論文到深夜。

身體不能動,就讓妻子把電腦架到眼前,他口述,妻子修改。

受併發症的影響,馬超常說著說著就昏過去,醒來後吸吸氧,打起精神,再來。

一個是名利雙收的演員,輕鬆獲得博士位,用來鋪墊他的高知人設;一個卻遭受著病痛的襲擊,承受著心理的巨大壓力,用生命在拼搏博士學位.......

公平嗎?太不公平了。

馬超的付出值得嗎?值得!

他以身作則給我們做了最好的榜樣,命運不公,欺我負我,我偏要逆流而上。

他說:「我希望能夠虔誠地追尋知識,通過言傳身教,用這份對科學的誠心去影響自己的學生。」

他是這麼說的,也憑藉著自己的努力做到了,我們為他鼓掌,更被他感動!

心理學家詹尼弗孔斯特曾說:「雖然人們無法左右生活中不公平的現象,但肯定可以左右自己對生活中不公平現象的反應。」

我們或許會因為疾病,貧窮,樣貌等等原因受到命運的不公平待遇。

但是,就像馬超博士一樣,面對不公,我們可以左右自己對不公平的反應,越努力,越幸運。

世界不公平,但又很公平,會善待每一個用心生活的人。

教孩子擁有面對「不公平」的正確態度

紀錄片《出路》,用六年的時間,跟蹤了三個孩子的成長軌跡。

其中很讓人感觸的是,小鎮青年徐佳和北京少女袁晗寒的故事。

徐佳,家境貧寒,一家人勒緊褲腰帶,砸鍋賣鐵供他唸書,經歷了三次高考,終於考上大學。

後來,他在武漢娶妻生子,買房買車,掙扎著擠進中產隊伍。

圖片來源:《出路》

條條道路通羅馬,可有些人窮其一生的終點,不過是別人毫不在意的起點。

就像袁晗寒,一出生就生活在徐佳或許一輩子都無法到達的終點。

她家境富裕,17歲從央美附中退學,那是別人擠破腦袋都進不去的學校,就因為不喜歡,被她輕而易舉的放棄。

後來,出於興趣,她在父母的支持下,開了個小酒吧,兩個月後,失敗。

再後來出國留學,回國後開公司出任CEO,父母沒指望她賺錢,只希望她開心就好。

圖片來源:《出路》

《出路》的導演鄭瓊說:「我在最開始,給徐佳講過袁晗寒的生活和選擇,徐佳說,他知道這個世界是不公平的,他接受這種不公平,希望在他的努力下,他的下一代能達到袁晗寒的狀態。」

世界上最勵志的狀態,大概就如徐佳這樣,在認識生活的真相後,依舊熱愛生活。

而這,也是我們對待不公的最好態度——進一步發現努力的意義。

知乎上有個問題:什麼是面對「不公平」時該有的正確姿態?

有個高讚答案講述了這樣一個故事:

那是個從學渣變成學霸的逆襲生,從小遭受挺多不公,讀書時,他作文好,但因為整體成績不突出,被別人頂替了作文比賽資格;後來工作,明明是他的方案好,卻輸給擅長拍馬屁討領導歡心的同事。

慶幸的是,媽媽一直對他說:

世界上有兩種人,一種是別人瞧不起他,他就破罐子破摔地幹蠢事,讓人更瞧不起;另一種人則是,你瞧不起我,我偏不讓你說中,我偏要活成與你的誤解和敵意相反的樣子。

他一直努力做第二種人,結果, 他發現,當他越站越高,得到的公平越來越多,並且,他能提供給別人公平的機會也越來越多。

曾有人問一代高僧夢參:「為什麼世界這麼不公平?」

他哈哈笑:「我活了100歲,看一切都是公平的,自作自受,還不公平啊。」

所以,親愛的爸爸媽媽們,如果孩子問:為什麼世界不公平?

微笑著告訴他:

世界從來沒有絕對的公平,山有高有低,水有大海小河,人有黑白黃皮,同樣,命運也有高低起伏。

但是,選擇面前,人人平等。

你可以選擇放棄夢想,還是為夢想拼盡全力?

選擇抱怨現實,還是改變現實?

選擇自怨自艾,還是腳踏實地?

選擇放棄消沉,還是奮鬥拼搏?

也正因為如此,我們要感謝世界的不公平。

正是因為不公平,我們選擇努力奮鬥的人生,才更有意義!

往下看更多精彩內容:看完恆河猴實驗,想培養獨立自主精神孩子的你會有怎樣的感想

1959年,美國心理學家哈洛及其同事報告了一項研究成果:讓新生的嬰猴從出生第一天起同母親分離,以後的165天中同兩個母親在一起——鐵絲媽媽和布料媽媽。

鐵絲媽媽的胸前掛著奶瓶,布料媽媽沒有。雖然當嬰猴同鐵絲媽媽在一起時能喝到奶, 但牠們寧願不喝奶,也願同布料媽媽呆在一起。

哈洛由此得出結論,身體接觸對嬰猴的發展甚至超過哺乳的作用——只有有飲食需要時,牠們才去找鐵絲媽媽,其餘大部分時間則依偎在布料媽媽的身上。雖然這個實驗的對像是猴子, 許多心理學家認為, 牠對人類嬰兒同樣適用。

更令人警醒的是,這些獼猴成年後,大多數性情冷漠,不會交配或拒絕交配,不能正常融入集體生活中,走路也蹣跚不穩,甚至連叫聲都不正常,永遠處在猴子社會階層的最下端。

即使通過人工辦法讓一些母猴懷孕,牠們也對小猴冷漠無情,殘忍虐待甚至咬自己的孩子。

諮詢中遇到最多的就是抑鬱症或者焦慮症患者,因為神經衰弱雖然是神經症,可是一個人還可以承受,出了神經症之外的其牠神經症,都是很痛苦的,比如強迫症,恐怖神經症,疑病神經症等等。

最近做了幾例混合神經症患者,有兩個案例是父母過度保護引起的,因為一個恐懼的媽媽,就很難對孩子放手,一切事物都給孩子安排好了,從大事到小事。

穿衣吃飯都要聽從媽媽的安排,媽媽在家主宰一切,對於很多孩子來說會覺得很羨慕,可是對於當事者就會造成她成長的困擾,因為他沒有機會自己決定事情,即使把權力交給她,她也會糾結,因為沒有被訓練過,就沒有給自己試錯的勇氣。

所以心理學家總是把過度保護過度干涉過度批判作為一個家庭有心理問題孩子發病的誘因,因為一個控制的父母孩子就會喘不過氣來,孩子做什麼都被限制,一個沒有自主權的孩子沒心是挫折和崩潰的,所以那些有神經症的患者,最恨的都是自己的媽媽和爸爸,因為他們控制孩子,讓孩子必須聽他們的,這樣父母才會覺得安心。父母是有安全感了,可是孩子卻出問題了。

那麼有人會說,父母不管讓孩子早早的獨立好不好呢?

看看恆河猴的實驗,我們就知道,一個孩子過早的獨立,或者說孩子早早就沒有得到媽媽的愛,同樣會出問題。

在我諮詢中遇到很多這樣的案例,一個女孩子,爸爸媽媽都是公務員,他們同時有做兼職,這樣他們根本沒有時間來陪伴孩子,她們的理念是我多掙錢給孩子留著,別走自己沒錢窮困的老路,因為她們受苦都受夠了,過去的貧乏會讓父母們對金錢沒有安全感。

可是當一個孩子從小總是失去父母的陪伴,那麼這個孩子反而會變得更脆弱敏感。

爸爸媽媽為了鍛煉她,讓她小學三年級就開始住校,因為這個學校是當地的一個名校。

焦慮的家長總會給孩子過早的訓練,他們認為孩子小時候受點苦,長大了社會才會回報給她豐盛的成果,可是情況真的是如此嗎?孩子在初中就出現抑鬱和人際關係障礙,讀完高中勉強上了大學,在大學期間就突發疾病,焦慮抑鬱疑病神經症,每天自己都怕自己死亡在課堂上,反覆上醫院檢查都沒有問題,最後上心理專科醫院檢查才知道自己患病了。

然後孩子就開始休學,反覆的中西醫治療也沒有大的效果,後來孩子的媽媽在網上看到我的諮詢案例,然後找到我。

通過和孩子溝通知道孩子的成長歷史,是缺少媽媽和爸爸的陪伴,過早地被爸爸和媽媽送出家門,爸爸和媽媽一是為了多做一份工作,另一方面孩子不在身邊總是省心的。

因為有的父母就是工作狂,他通過工作來掩蓋自己的焦慮和沒有安全感,通過工作來掩飾自己是不願意陪伴孩子的,畢竟愛孩子是一回事,每天陪伴在孩子麵前聽孩子各種有理沒理要求是爸爸和媽媽不願意麵對的。

很多父母覺得我花大價錢給孩子送到名校我就是愛孩子,可是他們自己也可能知道自己在逃避責任,可是他們很難承認這個事實,因為這樣會受到良心的譴責。

那麼我在和孩子的諮詢中,我就幫助孩子學會療癒內在小孩,開始的時候她很難進入感覺,慢慢的她就發覺一個穿著破爛衣服的女孩,滿頭污垢的在一個黑的屋子裡,看不到她的臉。

隨著每天的諮詢深入,她慢慢看到那個小孩穿的衣服是乾淨的,頭髮也梳理很乾淨,臉也轉過來了,有了一點笑容。

屋子越來越亮了,越來越大了,孩子的笑容越來越多,每次我讓她陪這個小孩說話,擁抱這個失落的小孩。

慢慢的她就好了起來,很多的時候我們童年的創傷需要我們回到過去來療癒。

黑暗裡的都是有價值的東西,可是很多人覺得回憶過去太苦了,他們迴避療癒自己,她們怕痛,那麼也就失去改變自己的機會。

同樣是一個焦慮抑鬱的男孩,都已經結婚了,他的抑鬱症都五年了,在我幫助他回溯過去的時候,他找到了自己生病的原因,就是自己姐姐在姐夫那裡受了委屈想離婚,他當時感覺自己肺都氣炸了,頭腦轟的一下子,第二天就開始手腳出汗,然後自己就出現抑鬱症的症狀,也是治療的很久沒有見效,然後在網上看到我的諮詢案例,抱著試試的心態來做諮詢。當然他最原始的生病原因是媽媽缺位,爸爸粗暴專橫,小的時候打罵罰跪都是經常的事,而且爸爸媽媽都是那種粗心不知道陪伴孩子的家長。

當我讓他把自己從小到大在自己爸爸那裡受到的不公正待遇給打罵出來,他打完自己就放聲大哭,然後當晚自己身體就出現排毒反應,出現打嗝放屁拉肚子。然後自己開始臉色由黃變白,皮膚也亮了,眼睛也有神了,最神奇的是他的愛人原來每天都是罵他詛咒他,說他沒有上進心,還不如死了好。

這次諮詢完他愛人一百八十度大轉彎,開始極力欣賞他,說他真的是上進,人好還帥。

他自己都覺得奇怪,感覺愛人怎麼變得這麼不真實呢?怎麼這麼大的變化呢?他問我的時候我給他解釋說,當我們對所有人的不滿釋放出去,對方就不會感受到我們內在的不滿和攻擊,我們內心寧靜平和有愛心了,我們的愛人自然能夠感受到,因為我們具有一個集體潛意識。

很多家長刻意培養自己的孩子想成為精英,可是過早的失去自己爸爸媽媽的陪伴,孩子很早就沒有了安全感,有安全感的孩子才會有信心,否則即使你認為你培養出了精英,可是這個精英是一個膽小沒有安全感的焦慮的精英,這個孩子日後的發展就很難展示出她的合作的一面,孤獨,冷漠,自私更多的時候會伴隨著他,所以別覺得孩子過早的獨立是好的,什麼事情都要中道,偏左偏右都會出問題,父母難當是真的,所以學習的父母才是一個合格的父母,因為學習是一個父母覺醒的條件。