2018年4月6日 下午3:00

胰臟癌一發現,往往就是中、晚期,發生率幾乎等於死亡率,死亡率高,主因是多數發現時已無法手術根除。根據統計,適合手術的一、二期患者只佔10~15%,20~25%是第三期、高達60%發現時已經是第四期,第三期與第四期的患者不適合手術,只能以化療控制。然而對化療的有效率也偏低,且有的患者在第三期或第四期時非常瘦弱,連接受化療的本錢都沒有。 到底有沒有蛛絲馬跡可以在胰臟病變早期就予以發現,及時治療,提高存活率?臺大醫院內科部主治醫師、臺大醫院綜合診療部超音波科主任章明珠曾接受肝病防治學術基金會《好心肝》雜誌諮詢,發表的「你是胰臟癌高危險群嗎?把握早期發現的契機」文章中指出,胰臟癌若小於2公分算早期胰臟癌,如何及早診斷出,是提升胰臟癌存活率的關鍵,尤其若可發現小於1公分的胰臟癌,5年存活率可高達85%。 問題就在於,第一期胰臟癌幾乎沒有症狀,就算去做影像檢查,也不一定可透過影像看出來。怎麼辦?只能先從高危險群下手。 胰臟癌若小於2公分算早期胰臟癌,如何及早診斷出,是提升胰臟癌存活率的關鍵。

胰臟癌危險因子

目前已知的胰臟癌危險因子,像抽菸或糖尿病患者,大約增加2倍風險,但具較高風險的高危險群是以下幾類:

慢性胰臟炎:任何一種原因引起的慢性胰臟炎平均約增加10倍胰臟癌風險。

基因型慢性胰臟炎:因有特殊基因突變,胰臟會自我破壞導致上皮病變。這種人胰臟癌風險增加50~80倍,50歲以前有一半會得到胰臟癌、到70歲7成都有胰臟癌,甚至有可能需要預防性切除胰臟。

家族性癌症症候群:有些癌症與某些已知基因的變化有關,比如有的基因會長胰臟癌或乳癌、大腸癌等腺體癌,若家族有多人罹癌,有可能也會較容易出現胰臟癌,最高的風險可增3~132倍。這類家族可藉由檢測得知是否帶有這些基因。

家族性胰臟癌:家族三代以內,有2個或3個人罹患胰臟癌,此家族也是胰臟癌高危險群。例如曾有一家族,第一位胰臟癌患者50歲確診時已是第四期胰臟癌,結果一年後陸續又有兩人不到50歲有第四期胰臟癌,醫療團隊開始篩檢這個家族,發現其他沒症狀的家人,三分之一胰臟都不正常,有黏液性腫瘤或慢性胰臟炎。一般來說,家族中有1個人發生胰臟癌,其他家人約增加3~5倍風險;2個人有胰臟癌,約增加6倍風險;3個人以上發生胰臟癌,約增加32倍風險。

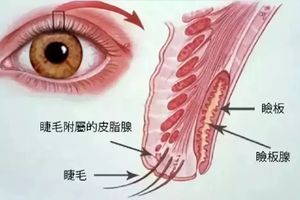

胰臟是一個扁扁長長的實質性構造,由腺細胞組成,從外型來看是一塊肉,裡面有胰管輸送胰液,一般講的「胰臟癌」是指胰管長出的「胰管腺癌」。

基因型胰臟炎發生胰臟癌風險高

胰臟發炎,首重要找到原因,在這些原因中,有一種是由PRSS1或SPINK1基因突變所引起的,稱為基因型胰臟炎,這些患者發生胰臟癌的機率,比一般人增加約50~80倍,等於是「超高危險群」。所以,目前建議若患者是基因型胰臟炎,要長期持續追蹤。

如果沒有胰臟炎、也沒有家族史,是否還有其他胰臟癌的危險族群?可觀察另一種癌前病灶胰臟黏液性腫瘤,包括:黏液性囊狀腫瘤、胰管內乳突狀黏液性腫瘤。

診斷胰臟疾病的利器之一是「核磁共振造影合併膽胰管攝影(MRI with MRCP)」,好處是透過注射顯影劑增加檢出率與鑑別率,經過影像重組,比較清楚偵測胰管的變化,也能有效區分胰臟病灶是水水的還是實心的,有機會看到較早期胰臟發炎的變化,也沒有輻射風險。

若做了MRI覺得有異常,可建議做內視鏡超音波,這項檢查好處是小的腫瘤可能比較容易被發現,對於胰管內變化偵測得較清楚,並且可以導引作細針抽吸輔助診斷。不過由於是侵入性的檢查,目前不建議當作第一線檢查,且判讀的正確性與醫師的技術與經驗相當有關。

至於自費的正子掃描,全身性掃描發現的亮點,可能是發炎或腫瘤,無法光靠這個檢查就能確定,不是絕對需要做的檢查。如果要做,需搭配電腦斷層或核磁共振造影來定位才有效,建議請教專業醫師。

資料來源:奇摩新聞